Dieser Text erschien ursprünglich in meinem alten Blog als Beitrag zum Tag der Geschlechter-Empathielücke am 11. Juli 2018. Ein Jahr später veröffentliche ich ihn hier geringfügig überarbeitet wieder. Im Alternativlos-Aquarium finden Sie weitere Informationen und Beiträge zum Thema.

***

»Es ist gut, wenn weinende Männer im Fernsehen gezeigt werden«.

Diesen Satz hörte ich neulich in einer Kneipenrunde, die sich zum WM-Spiel Kolumbien gegen England versammelt hatte. Nach Verlängerung und Elfmeterschießen hatte England gewonnen. Eines der Stimmungsbilder nach dem Abpfiff zeigte einen kolumbianischen Spieler auf der Bank, der sichtlich niedergeschlagen war und Tränen in den Augen hatte.

Dazu äußerte eine junge Frau am Tisch obigen Satz. Jemand anderes in Hörweite, männlich, pflichtete nachdrücklich bei, als hätte sie etwas Profundes gesagt, das man gar nicht oft genug wiederholen kann.

Dies stellte mich vor ein Dilemma. Sollte ich schweigen oder ihre Äußerung zurückweisen und damit eine politische Diskussion vom Zaun brechen?

Trotz innerem Protest zu schweigen ist immer eine Unehrlichkeit gegenüber anderen und sich selbst. Zu widersprechen andererseits birgt bei sensiblen Themen eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass daraus Kontroversen folgen, die leicht eine Stunde oder auch den ganzen Abend dauern können. Dabei wollten wir alle uns doch nur in freundlicher Gesellschaft entspannen. Habe ich das Recht, den Abend in Beschlag zu nehmen? Und habe ich Lust dazu?

Es gäbe theoretisch auch den Mittelweg, höflich und diplomatisch zu widersprechen statt »Bullshit« zu sagen, wie es mir auf der Zunge lag, oder vorsichtig nachzufragen, was sie meinte. Aber auch das wäre unehrlich gewesen, denn ich will mir gar nicht zum x‑ten Mal den immer gleichen, modisch männerfeindlichen Quatsch anhören, dass traditionelle Männlichkeit »toxisch« sei und Männer mehr wie Frauen werden müssten und/oder mehr Feminismus brauchten.

Wie klingt die Gegenprobe: »Es ist gut, wenn weinende Frauen im Fernsehen gezeigt werden«. Würde man das in einer geselligen Runde sagen, mit einem Ausdruck der Genugtuung beim Anblick einer weinenden Frau? Wie würden die Leute darauf reagieren?

Ich höre den Einwand, die beiden Fälle seien doch nicht vergleichbar, denn Frauen hätten ja kein Problem damit, Gefühle auszudrücken. Eine Feststellung übrigens, die nur dann nicht als böses sexistisches Klischee gilt, wenn sie als Beleg für die Überlegenheit der Frauen angeführt wird. Die größere emotionale Sensibilität der Frauen ist gleichzeitig wahr und nicht wahr, je nachdem, wer sie in welchem Kontext mit welcher Intention erwähnt.

Doch ein vermeintlicher unterschiedlicher Bedarf nach Vorbildern ist nicht der wahre Grund dafür, dass wir die Forderung nach weinenden Männern versus Frauen im Fernsehen unterschiedlich empfinden. Dies wäre nur eine bequeme Rationalisierung, die einen tiefgreifenden Aspekt unserer Natur und Kultur teils verdeckt, teils zur progressiven Einstellung verbrämt: Wir bringen Männern weniger Empathie entgegen als Frauen. Genauer gesagt: konkreten Männern deutlich weniger, Männern als Gruppe oder in der Abstraktion tendenziell überhaupt keine.

Um diese Klammer zu schließen: Ich habe in der Kneipenrunde nichts gesagt und bereue das. Um als Individuen und als Kultur zu überleben, müssen wir die Wahrheit sagen.

Die Pflicht der Männer, sich zu opfern

Das Problem an dem Satz »es ist gut, wenn weinende Männer im Fernsehen gezeigt werden« und der verbreiteten Idee dahinter, Männer sollten mehr von ihrem Leiden zeigen: Damit verbindet sich keine Absicht, ihnen zu helfen.

Diese Idee ist nur ein weiterer Ausdruck der Grundregel, dass Männer sich selbst helfen. Das Problem des männlichen Leidens ist nach dieser Auffassung nicht, dass es den Männern überhaupt widerfährt, sondern nur, dass sie falsch damit umgehen.

Das ist eine konsequente Fortsetzung einer Jahrtausende alten Tradition, welche Männern die Aufgabe zuschreibt, Hilfe zu geben, nicht, sie zu empfangen.

Der Erfolg aller Gesellschaften der Geschichte war [..] auf dem Blut, dem Schweiß und den Tränen von Männern gebaut, die ihr Leben in Kriegen geopfert haben, um die Freiheit aller zu bewahren, und ihr Leben riskiert haben, um die Infrastruktur der Zivilisation aufzubauen. Insbesondere von den Männern der Arbeiterklasse wurde aufgrund ihres Geschlechts erwartet, dass sie in Tunneln sterben, auf hohen Gebäuden, in Minen und auf hoher See, während sie die Gebäude, Verkehrswege, Lebensmittel und Sicherheit schaffen, die für alle den Komfort eines zivilisierten Lebens ermöglichen. Über alle Zeitalter hinweg wurden Männer durch Ehrung und soziale Bestätigung »sozial bestochen«, sich entsprechend zu verhalten. So erlangten Männer (und einige Frauen) aufgrund ihrer Stärke oder ihres Mutes den Status von Helden. Gleichzeitig wurden Männer (üblicherweise jedoch nicht Frauen) »beschämt« in dem Maß, in dem sie diesem Muster nicht entsprachen. Es gibt keine bessere Illustration dafür als die weißen Federn, die im Vereinigten Königreich als Symbole der Feigheit an Männer ausgegeben wurden, die nicht für ihr Land kämpfen wollten.

Martin Seager, Warren Farrell, John A. Barry (2016): The Male Gender Empathy Gap: Time for Psychology to Take Action (PDF), meine Übersetzung

Seit der Zeit des Ersten Weltkriegs, aus der dieses Beispiel stammt, haben sich manche Aspekte der Geschlechterverhältnisse verändert und andere nicht.

Gleich geblieben ist, dass von Männern erwartet wird, zu tun, was getan werden muss, ihre Bedürfnisse hintanzustellen und über ihr Leiden zu schweigen. Gefährliche, schmutzige und ausnehmend harte Arbeiten sind weiterhin überwiegend Männersache. Weit über 90 Prozent derjenigen, die bei Arbeitsunfällen oder in Kriegseinsätzen sterben, sind Männer. Männer führen bei den Selbstmorden, den Gefängnisinsassen, den Opfern legaler wie illegaler Gewalt und den Obdachlosen. Sie sterben ein paar Jahre früher.

Dies sind nackte Tatsachen. Gleichzeitig ist in der öffentlichen Sphäre heute ein Abweichen von der Auffassung weitgehend undenkbar, dass die Frauen und nur die Frauen »strukturell benachteiligt« seien.

Nun ist »Benachteiligung« (außerhalb sektenartiger neulinker Gruppierungen) kein Wettbewerb und das Geschlechterverhältnis kein Nullsummenspiel. Vielmehr gibt es eine traditionelle, in der menschlichen Natur wurzelnde Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen, die für beide Vor- und Nachteile brachte. Dies berührt eine elementare Wahrheit, die der Progressivismus heutiger Prägung ausklammert: Ein Arrangement mit nur Vorteilen, ein Leben ohne Leiden und Entbehrung, gibt es nicht. Wer aber ein solches fiktives Arrangement zum Maßstab der Realität macht, hat immer Motiv und Legitimation, Bestehendes zu zerstören.

Trotz aller Desinformation, die kursiert (etwa die, Frauen erhielten ein Viertel weniger Geld »für gleiche Arbeit« oder seien die primären Opfer von Gewalt im öffentlichen Raum oder Angriffen in Social Media), ist im Prinzip allgemein bekannt, dass überwiegend Männer malochen, Gewalt erleiden, unter Brücken erfrieren und im Gefängnis versauern, während sie von linken Medien einschließlich der überwiegend von ihnen selbst finanzierten öffentlich-rechtlichen regelmäßig beschimpft und verleumdet werden.

Doch irgendwie ist man in der Lage, all das für unerheblich zu halten, wenn es um die Frage geschlechtsbedingter Privilegien und Benachteiligungen geht.

Aber wie?

Beispielsweise, indem man sich sagt, die Männer seien selbst schuld: Warum arbeiten sie auch so viel! Warum werden sie auch kriminell! Warum greifen sie auch zur Flasche! Warum fressen sie auch ihre Gefühle in sich hinein! Da ist nichts strukturell, das ist ihr eigenes dummes Verhalten!

Oder indem man sich sagt, das sei alles geringfügig und die männlichen Privilegien überwögen so stark, dass die Nachteile (wie die Erwartung, dass man sich ggf. mit 18 Jahren auf dem Schlachtfeld zerfetzen lässt usw.) relativ dazu nicht der Rede wert seien.

Oder indem man es einfach ausblendet.

Alle drei Varianten beruhen auf der Zero-Empathy-Linie gegenüber Männern, die in öffentlichen und politischen Diskussionen heute die Norm ist.

Soweit wir wissen können, gab es die Empathielücke schon immer – siehe das Zitat oben. Das relative Fehlen von Empathie für Männer scheint biologisch verwurzelt zu sein. Es ist ein allgegenwärtiges kulturelles Motiv, dass Männer sich für ihre Frauen, Familien und Gesellschaften opfern. Wer fände einen Hollywoodfilm erbaulich, in dem eine Frau in den Tod geht, damit ihr männlicher Gegenpart glücklich weiterleben kann?

Ein Mann, der sich opfert und dabei unermesslichen Schmerz auf sich nimmt, (fast) ohne zu klagen, ist das zentrale Bild des Christentums, das mit dem Appell verbunden ist, sich ihn zum Vorbild zu nehmen. Man stelle sich dagegen vor, am Kreuz der Christen hinge eine Frau.

Aus evolutionstheoretischer Sicht ist eine Bevorzugung von Frauen durch die Empathie plausibel: Frauen sind für das Überleben einer Gruppe wertvoller, denn ihre fruchtbare Phase ist kürzer, ihre Kapazität zur Fortpflanzung ist eng begrenzt und sie sind besonders in der Schwangerschaft hochgradig verwundbar. Ein Mann kann in praktisch unbegrenzter Zahl Kinder zeugen, selbst wenn er jung stirbt. Die Fruchtbarkeit der Frauen ist ein knappes Gut, die der Männer nicht. Gleichzeitig sind Männer anatomisch besser zum Kämpfen und Arbeiten ausgestattet. Das ergibt ein klares Bild.

Ein weiteres evolutionäres Indiz ist die Tatsache, dass Frauen in ihrem Erscheinungsbild Attribute des Kindchenschemas aufweisen, das unter anderem Schutzverhalten auslöst. Das Volumen der Kosmetikbranche und die Ressourcen und Zeit, die Frauen für Make-Up aufwenden, verweisen auf die starke Wirkung, die diese physiognomischen Merkmale auf Männer ausüben. (Anders als Feministinnen annehmen, schminken Frauen sich nicht, weil sie gehirngewaschene Zombies sind, die gedankenlos tun, was man ihnen sagt, sondern weil es ihnen Vorteile bringt. Nein, doch, oh.)

Dem Opfer steht keine Ehrung mehr gegenüber

Was hat sich also heute im Vergleich zur traditionellen Ordnung geändert?

Die Balance zwischen Opferbereitschaft und Gratifikation ist verlorengegangen. Männer, die sich nicht opfern wollen oder wenig zu bieten haben, werden weiterhin beschämt, doch dem steht keine entsprechende Ehrung derjenigen mehr gegenüber, die den Erwartungen entsprechen und etwas leisten.

Zwar werden Führungspersonen weiterhin gut bezahlt, man zeigt Rettern Respekt und gelegentlich werden auch Preise verliehen. Für herausragende Leistungen gibt es immer noch Anerkennung. Doch diese löst sich sofort in Luft auf, wenn es nicht um konkrete Personen geht, sondern um Männer als Gruppe, Männlichkeit als Prinzip oder männliche Eigenschaften im Allgemeinen. Diese gelten als schändlich, schmutzig, gestrig.

Dass es in erster Linie Männer sind, die aus der Gnadenlosigkeit der Natur den Komfort der Zivilisation machen und dabei sich selbst verschleißen, hat unter anderem den Effekt, dass sie mehr verdienen als Frauen. Eigentlich liegt es nahe, in Anbetracht dieser Tatsache zu sagen: Nun, sie haben ja auch entsprechend hart dafür gearbeitet, und wir alle profitieren erheblich von der Infrastruktur, die sie bereitstellen, von den guten und bezahlbaren Lebensmitteln, der medizinischen Versorgung, der öffentlichen Sicherheit und noch vielem mehr; zumal ein Teil des Einkommens von Familienvätern sowieso bei Ehefrauen und Töchtern landet.

Stattdessen deutet man die höhere Vergütung der größeren männlichen Arbeitsleistung als Ungerechtigkeit und ruft den Männern zu: »Hey, macht Platz für die Frauen«, als wäre das lebenslange Arbeiten in erster Linie Genuss und Selbstverwirklichung.

Nichts macht krasser deutlich, dass der heutige westliche Feminismus ein Produkt privilegierter Mittelschichts-Akademikerinnen des 20. Jahrhunderts ist, als seine Grundannahme, für die Versorgung und den Schutz anderer zu arbeiten und zu kämpfen wäre durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch ein Privileg gewesen, als hätten die Männer des Mittelalters die Frauen aus Egoismus oder Bosheit davon abgehalten, am Glamour des Schuftens auf dem Acker teilzuhaben.

Denn ja – die überwältigende Mehrheit waren Bauern, nicht Prinzen, und neben den wenigen Prinzen gab es wenige Prinzessinnen. So war es immer: Wenigen reichen stehen viele arme Familien gegenüber, nicht vielen reichen Männern viele arme Frauen. Dem Feminismus gebührt Respekt für die Leistung, die absurde Annahme ins öffentliche Bewusstsein gepflanzt zu haben, Männer solidarisierten sich von Natur aus eher mit anderen Männern als mit der eigenen Frau und Familie. Das ist auf dem Niveau eines erfolgreichen Kühlschrankverkäufers am Nordpol.

In dem Film »The Red Pill« erklärt Katherine Spillar, Mitbegründerin der Feminist Majority Foundation und Chefredakteurin des feministischen Magazins Ms., die Existenz der Männerrechtsbewegung damit, dass Männer sich dagegen wehrten, ihre Privilegien zu verlieren. Dies illustriert sie mit der Bemerkung, für die Großväter der heutigen Männer sei es doch sehr komfortabel gewesen, von ihren Frauen die Hemden gebügelt zu bekommen.

Männer, die gebügelte Hemden tragen – dieses Bild zeigt, auf welche soziale Schicht und welche Kategorie von Lebensproblemen sich der Horizont des westlichen Feminismus gewöhnlich beschränkt.

Ein unerbittlich verteidigtes Tabu

Wenn Männer ihre Bedürfnisse ernst nehmen und ihr Leiden artikulieren, schlägt ihnen ein Tsunami aus Wut, Hass und Verachtung entgegen. Auf den Punkt brachte das in ihrer unnachahmlichen Menschenverachtung die Spiegel-Kolumnistin Margarete Stokowski, als sie Jens Jessens ZEIT-Artikel über den männerfeindlichen Zeitgeist als »halt- und ehrloses Geflenne« bezeichnete.

Selten geben Feministinnen so offen zu, dass sie uralte männliche Ehrkonzepte benutzen, um Männer zu beschämen und zu kontrollieren. Aber es muss dabei nicht ausdrücklich der Begriff »Ehre« fallen, um es erkennbar zu machen.

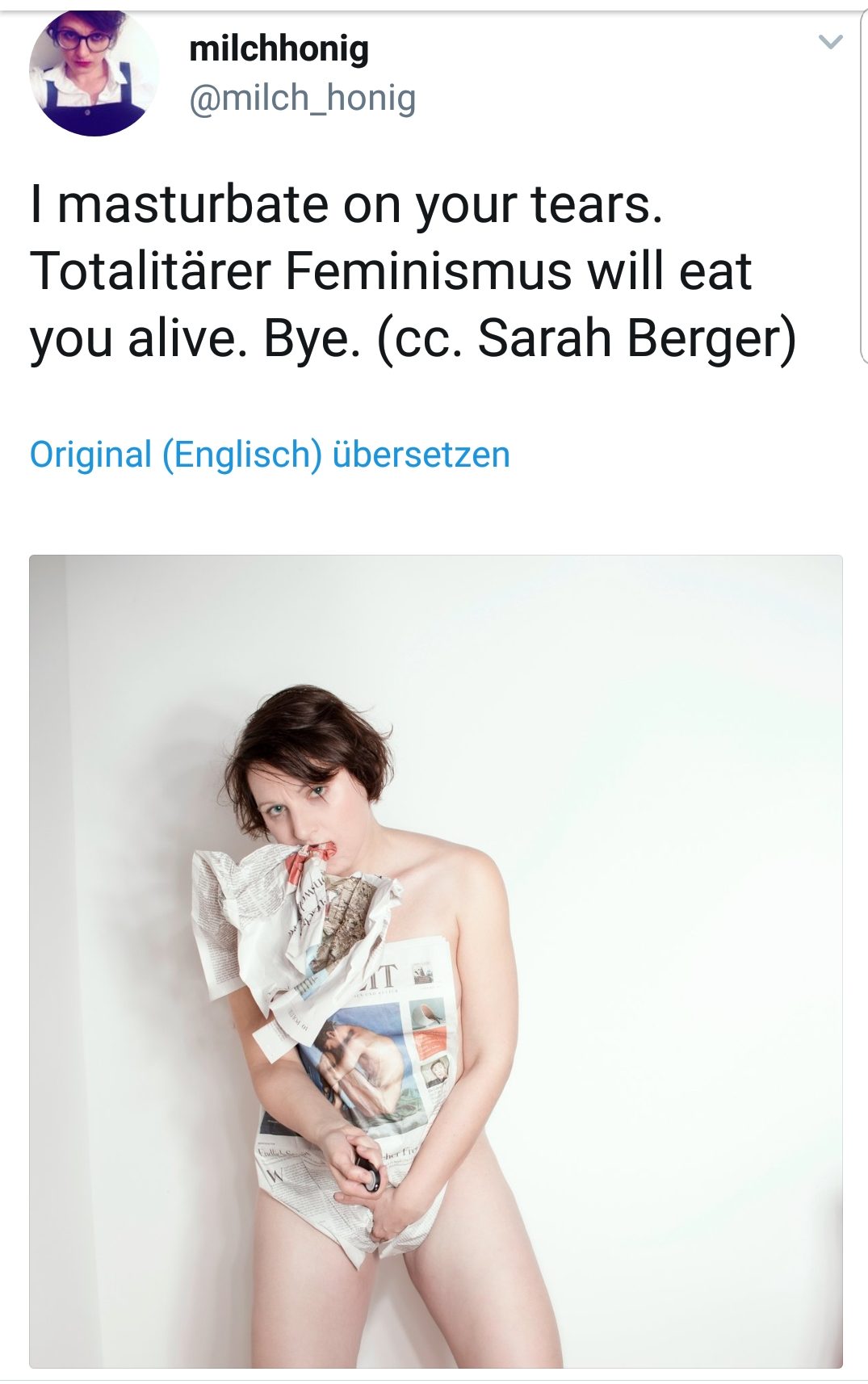

Da wäre etwa der Spottbegriff »Male Tears«, mit dem Feministinnen ihre kategorische Empathieverweigerung für Männer zum Ausdruck bringen, die über ihre Bedürfnisse und/oder Leiden sprechen. (Wenn sie dafür kritisiert werden, war natürlich alles nur Ironie – man hängt sozusagen nachträglich ein »(lacht)« an -, so wie auch die Phrase »Masculinity so fragile« oder der beliebte Hashtag »#killallmen« nur Ironie sind und der jahrzehntelange Einsatz von Feministinnen dafür, dass männliche Gewalt- und Vergewaltigungsopfer weiterhin nicht wahrgenommen werden und keine Anlaufstellen haben, vermutlich ebenfalls nur Ironie ist.)

Die Bedürfnisse, Probleme und Leiden von Männern und Jungen werden nicht einfach nur übersehen. Vielmehr ist deren Artikulation mit einem Tabu belegt, das innerhalb kulturprägender Schichten unerbittlich und mit fundamentalistischem Eifer verteidigt wird.

Das ist am eindeutigsten zu beobachten, wenn es um die Männerrechtsbewegung geht oder auch nur das Wort »Männerrechte« fällt. Deren Vertreter werden attackiert, bekämpft, verleumdet, beschimpft und verspottet, als wären sie direkte Abgesandte des Teufels.

Standardmäßig hält man ihnen etwa entgegen, sie wollten Frauen auf die Rolle der Hausfrau festnageln, strebten irgendeine Verfügungsgewalt von Männern über Frauen oder deren Körper an, hassten Frauen oder – um ganz kurzen Prozess zu machen – seien Nazis.

Nun – das sind Lügen. Um es vorsichtiger zu formulieren, da ich den Sprechern nicht in die Köpfe schauen kann: Es sind Lügen, ungeprüft übernommene Falschinformationen, ideologiebedingte Halluzinationen oder Mischungen aus alledem.

Die Männerrechtsbewegung ist nichts anderes als eine lose Organisation, die sich für die Interessen von Männern einsetzt. Und wenn feministische Männer annehmen, primäres Interesse von Männern sei eine Unterjochung der Frauen, sollten sie vielleicht einmal tief in sich gehen und sich fragen, warum ihnen das so plausibel erscheint.

Die heftige Abwehr dieser Bewegung zeigt frappierend das Gefühl akuter Bedrohung, das es in unserer Kultur auslöst, wenn Männer zusammenkommen, um über ihre Probleme zu sprechen. Sie sind sofort der Feind und das Allerletzte, und man hält es für normal, ihre Aktivitäten mit allen Mitteln unterbinden zu wollen.

»Es ist gut, wenn weinende Männer im Fernsehen gezeigt werden.« Aber eben nur, solange sich damit keinerlei Anspruch verbindet, mit irgendeinem Problem ernstgenommen zu werden oder etwas an den Verhältnissen zu ändern.

Andernfalls passiert so etwas:

Dieselbe Art von Reaktion findet man regelmäßig in großen Medien, deren Autoren bei diesem Thema nur geringfügig zivilisierter auftreten als die hier zu sehenden blökenden Demonstranten. Auf Genderama dokumentiert Arne Hoffmann dies seit vielen Jahren.

Eine vergiftete Einladung

Männer artikulieren ihre Gefühle deswegen nicht sehr bereitwillig, weil sie von Kindheit an darauf gedrillt sind, ihren Wert als Person an ihre Fähigkeit zu knüpfen, ihre Bedürfnisse der Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Aufgaben unterzuordnen. Außerhalb der Männerrechtsbewegung im weitesten Sinn gibt es niemanden, der daran etwas ändern will, am wenigsten der Feminismus.

Die feministische Forderung »zeigt eure Gefühle« in Kombination mit dem jederzeit drohenden Male-Tears-Spott zeichnet einen engen Korridor vor, in dem sich der männliche Gefühlsausdruck bewegen darf, sowohl inhaltlich als auch formal.

Eine wundervolle Illustration dafür kommt von der Meme gewordenen Feministin »Big Red«, noch einmal in »The Red Pill«. Cassie Jaye konfrontiert sie im Interview mit der Kritik, der Feminismus habe die Rechte der Männer nicht auf dem Schirm. Ihre Antwort:

Cry me a river. Really, because feminism is a movement about the discrepancies when it comes to women’s equality, because we’re still not there yet. So don’t even start with the whole “you don’t think about the men’s issues”, well, you know, start your own goddamn movement, which they have, but maybe make it a little more about legitimate issues like custody and alimony and things that you think are unequal, which all stem from patriarchy.

Ich paraphrasiere: »Der Feminismus ist einseitig – okay, dann gründet doch eure eigene Bewegung! Ups, das habt ihr ja, und ich habe gerade keifend, dozierend und niemanden zu Wort kommen lassend dagegen protestiert. Hm. Na ja, aber nur deshalb, weil eure Anliegen nicht legitim sind (was natürlich ich entscheide), obwohl es ja legitime Anliegen für euch gäbe, die allerdings alle Teil des Patriarchats sind, also eure Schuld und nur durch unsere Lösungen sinnvoll zu behandeln. Eure Bewegung ist illegitim und überflüssig.«

In Wirklichkeit lautet die pathologisch widersprüchliche Botschaft: »Zeigt eure Gefühle und sprecht über eure Probleme, aber sagt dabei nur, was wir hören wollen, und nichts anderes, oder wir bekämpfen euch mit allen Mitteln«.

Die Verdrängung von Materialität und Konflikt

Wie kam es dazu, dass Männlichkeit so in Verruf geraten ist? Dass wir eine kleine Zahl von Verbrechen mit Männlichkeit in Verbindung bringen und nicht die Millionen Akte der Wertschöpfung, des Helfens und des Rettens, die Männer täglich vollbringen? Dass es annähernd unmöglich geworden ist, die Männer hierfür zu feiern?

In einem lesenswerten ZEIT-Essay von 2012 vertritt Christoph Kucklick die These, dass die westlichen Kulturen etwa um den Beginn des 19. Jahrhunderts herum anfingen, Männer mit den Gewalten der Modernisierung zu assoziieren, die zu dieser Zeit die bekannte und ehemals selbstverständliche Welt- und Gesellschaftsordnung aus den Angeln rissen.

Die Männer standen für das rege Treiben auf den Märkten und Straßen, die Güterproduktion, die Konkurrenz, den Krieg, das Chaos, die Beschleunigung, die Umbrüche und die Unmoral; die Frauen für Ruhe, Beständigkeit, Geborgenheit, Tradition, Mitgefühl und Tugend.

Den wissenschaftlich nicht haltbaren Sozialkonstruktivismus des Autors einmal beiseite – die These ist auch im Kontext einer Kultur der politischen Korrektheit plausibel. Die öffentliche Sphäre scheint danach zu streben, auf der Ebene von Sprache und Symbolik eine Welt zu schaffen, in der alle gleich sind, alle dazugehören (wozu auch immer) und niemand verletzt wird. Manche vergleichen diese Philosophie mit Wettkämpfen auf Kindergeburtstagen, bei denen alle Kinder anschließend zum Sieger gekürt werden, damit sich niemand zurückgesetzt fühlt.

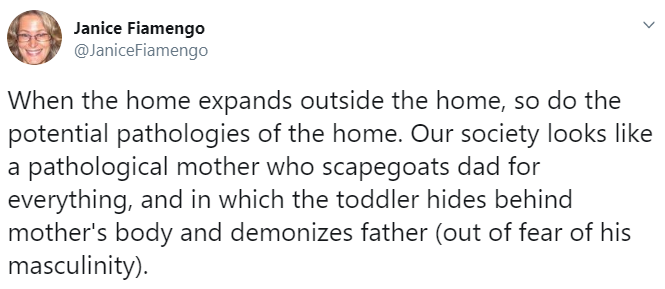

In einer hochinteressanten Diskussion (Videolink) haben einmal Jordan Peterson und Theryn Meyer den Gedanken erörtert, dass die Kultur der politischen Korrektheit als Keim eines neuen Totalitarismus gesehen werden kann, der im Unterschied zu früheren Totalitarismen erstmals feminin charakterisiert ist. Die starke Betonung des Mitfühlens, das Streben nach Gleichheit und Harmonie unter den Untergebenen, deren tendenzielle Entmündigung, die gnadenlose Abwehr von Störungen der Harmonie, das nimmermüde Hineinregieren in persönliche Beziehungen und Gefühle – all das lässt sich plausibel als exzessive und an der falschen Stelle wirksame Mütterlichkeit deuten. In dem bekannten Ausdruck »Nanny-Staat« spiegelt sich eine ähnliche Idee. Eine »Nanny« bemuttert und betüddelt, aber ein Staat, der das tut, ist unausweichlich Autoritär.

Es geht hier nicht um eine Pauschalisierung von weiblichen oder mütterlichen Eigenschaften. Die Temperamente von Männern und Frauen unterscheiden sich, dies aber nur graduell. Frauen neigen ein wenig mehr zur politischen Korrektheit und Männer ein wenig mehr nach rechts. Die Tendenzen sind vorhanden, ergeben aber bei Weitem keinen Schwarz-Weiß-Gegensatz.

Doch so wie im Militarismus vor 100 Jahren bestimmte Aspekte von Männlichkeit kultiviert, glorifiziert und exzessiv übertrieben wurden – auch von Frauen -, so können auch bestimmte Aspekte von Weiblichkeit oder Mütterlichkeit kultiviert, glorifiziert und exzessiv übertrieben werden – auch von Männern.

Dies scheint zumindest einen Aspekt des kulturellen Klimas heute treffend zu beschreiben. Hier wird ein ähnlicher Gedanke ausgeführt.

Doch wir können diese Welt, in der alle gleich sind, alle dazugehören und niemand verletzt wird, eben nur auf der Ebene der Sprache und Symbolik schaffen, d.h. uns vorgaukeln. Der harte Boden der Realität verschwindet nicht. Es gibt Krankheit, Schmerz, Enttäuschung, Verrat, Trauer, Verzweiflung, Gewalt, Unglück, Konkurrenz, Mangel, Knappheit, Hunger, Streit, Neid und Hass.

Wir sind gezwungen, durch schmutzige und harte Arbeit Teile der Natur in Bedürfnisbefriedigungsmittel zu verwandeln und dabei auch Teile von ihr zu zerstören. Ungleichheit kommt bereits mit unseren unterschiedlichen Genomen in die Welt und potenziert sich durch die unterschiedliche Ausstattung der Einzelnen mit nützlichen Fähigkeiten und noch mehr durch die Notwendigkeit von Hierarchien für die Organisation von Gruppen und Gesellschaften.

Leiden und Schmerz begleiten uns immer. Durch die relative Befreiung unseres Geistes von den Imperativen situativer Reize nehmen wir Diskrepanzen zwischen unserem Ideal und unserer Realität wahr. Das bringt Wut, Neid, Missgunst, Resignation und destruktive Strebungen hervor.

Der Konflikt um die Einwanderung ist ein prominentes Beispiel für die Kollision der Perspektive der politischen Korrektheit, die Harmonie und Gleichheit betont, mit einer anderen, welche die Welt als einen Ort begrenzter Ressourcen und Möglichkeiten begreift, als einen Ort, in dem der Lauf der Dinge blind für unsere Hoffnungen ist und seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt, einen Ort, an dem Menschen schwitzen, bluten, leiden und sterben – so oder so, unausweichlich, immer. Weil die Welt so ist. Was nicht heißt, dass man Leiden nicht minimieren könnte oder sollte – im Gegenteil ist dies in einer Welt begrenzter Ressourcen und Möglichkeiten das sinnvollste Ziel. Doch die »harte« Perspektive weiß, dass nicht alles Wünschenswerte auch möglich ist und dass alles einen Preis hat.

Ein Aspekt der politischen Polarisierung ist ein Verlust der Fähigkeit, die jeweils andere Perspektive zu verstehen und zu integrieren. Zugespitzt und grob vereinfacht: Den Rechten fehlt das Mitgefühl für die Armen der Welt, den Linken fehlt das Bewusstsein für die Grenzen des Machbaren, seien es ökonomische, kulturelle, psychologische oder noch andere.

In ihrer traditionellen Funktion als Arbeiter, Kämpfer und Herrscher sind bzw. waren Männer direkter mit der Realität als einer Arena des Kampfes um begrenzte Ressourcen aller Art konfrontiert. Heute ist dieser Aspekt der Realität etwas, das die eher links orientierten Eliten der westlichen Gesellschaften nicht gerne sehen: die Tatsache, dass unsere Bedürfnisbefriedigungsmittel der Natur mühsam abgerungen werden müssen, dass für unsere Sicherheit täglich jemand den Kopf hinhalten muss und dass es Konflikte zwischen Menschen und Gruppen gibt, die zum Teil in bösem Willen wurzeln, zum Teil aber auch einfach darin, dass wir in einer Welt begrenzter Ressourcen leben.

Kurz: Die Tatsache, dass alles einen Preis hat.

Vielleicht wehrt sich unser Zeitalter umso stärker dagegen, die Lebenswirklichkeit der Männer ernst zu nehmen, weil die Konfrontation mit dieser Wirklichkeit die politisch korrekte Utopie einer harmonischen Welt der Gleichheit zerstören würde, einer Welt, die man regieren kann wie einen Kindergeburtstag, in der sich alle vertragen, niemand verletzt wird und all die guten Dinge einfach vorhanden sind, ohne dass man sie hart erarbeiten oder teuer erkaufen müsste.

Die Utopie einer Welt, mit anderen Worten, in der eine Kultur ohne starke Männer überleben kann.

»Die starke Betonung des Mitfühlens, das Streben nach Gleichheit und Harmonie unter den Untergebenen, deren tendenzielle Entmündigung, die gnadenlose Abwehr von Störungen der Harmonie, das nimmermüde Hineinregieren in persönliche Beziehungen und Gefühle – all das lässt sich plausibel als exzessive und an der falschen Stelle wirksame Mütterlichkeit deuten.«

Kann man in Deutschland nach meinem Eindruck am Aufkommen des »Wutbürgers«, dem teilweise ebenfalls vermehrt abwertend gemeinten »besorgten Bürgern«, und in jüngerer Zeit der allgegenwärtigen »Hassrede« sehen. Spanned welches Gefühl als nächstes dran ist, vielleicht die Angst?

Ist natürlich auch immer nur für bestimmte Formen/Themen von Protest und Sorgen reserviert.

Lieber Sebastian,

vielen Danke für diesen Beitrag, der mich elektrisiert hat. Wie lange brauchst Du, um so einen Text zu verfassen?

Du benennst in dem Text etwas, das mir seit Monaten und eigentlich Jahren Sorgen bereitet: Im Gespräch mit Freunden kann ich oft nicht mehr sagen, was ich denke, oder ich verliere diese Freunde. Es geht dabei meist um Gender-Fragen. In meinem (ehemaligen?) Umfeld nehmen fast alle an, es herrsche ein Patriarchat. Wenn man sich seit Jahren kennt, will man ja irgendwann mal sagen, was man wirklich denkt. Kürzlich habe ich also in einer Bar in der Runde gesagt, ich halte die Theorie der Herrschaft des Patriarchats für wissenschaftlich nicht haltbar und alle dachten ich wäre plötzlich verrückt oder böse geworden. Es wurde mit zunehmender gegenseitiger Verbitterung gestritten. In Deinem Text finde ich eine Erklärung: ein qualitativ neuartiges Streben nach totaler Harmonie erregt gerade in einem akademisch-geisteswissenschaftlich beinahe schon Hass auf fremdartige Ideen, die nicht nur als Störung, sondern als Angriff empfunden werden und als solcher mit der eigenen Existenz kaum vereinbar erscheinen. Es fehlt jede Bereitschaft, sich in andere Positionen einmal hineinzudenken.

Eine Detailanmerkung. Du schreibst:

»Nichts macht krasser deutlich, dass der heutige westliche Feminismus ein Produkt privilegierter Mittelschichts-Akademikerinnen des 20. Jahrhunderts ist, als seine Grundannahme, für die Versorgung und den Schutz anderer zu arbeiten und zu kämpfen wäre durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch ein Privileg gewesen, als hätten die Männer des Mittelalters die Frauen aus Egoismus oder Bosheit davon abgehalten, am Glamour des Schuftens auf dem Acker teilzuhaben.«

In der Sache hast Du sicher recht. Ich wäre aber vorsichtig in Annahmen darüber, wie die Arbeitsteilung über so lange historische Zeiträume wie das »Mittelalter« konkret funktioniert hat. Ich würde davon ausgehen, dass die Frauen wie auf dem Hof meiner Oma ebenfalls auf den Äckern gearbeitet haben, aber das wäre eine eigene historische Forschungsfrage. 🙂

Herzliche Grüße und vielen Dank für den anregenden Beitrag!

Martin

Hallo Martin, vielen Dank! Im Zusammenhang mit den Sorgen und Erfahrungen, die du beschreibst, findest du vielleicht auch in den anderen Beiträgen hier noch Interessantes. Zum zweiten Punkt, da habe ich wohl unklar formuliert, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass Frauen zu allen Zeiten auch gearbeitet haben. (Die bürgerliche Hausfrau ist eine historisch sehr junge Erscheinung, und auch die ist ja nicht untätig, außer vielleicht bei einer wohlhabenden Minderheit.) Ich wollte nur die Weltfremdheit betonen, die dazu gehört, Arbeit primär als Privileg zu sehen.

Großartiger Text – luzide, präzise, gelassen.

Danke!

Schöner Text, allerdings passt die »rechts«-Schablone nicht mehr richtig, da mittlerweile ja alles so bezeichnet wird, was sich rechts eines schmalen linksextremen Korridors befindet.

Da ich mich, Dank ständiger Fremdzuschreibung, selbst als »rechts« verorte, stoßen mir dann solche Formulierungen auf:

»Den Rechten fehlt das Mitgefühl für die Armen der Welt«

Mir fehlt das keineswegs, allerdings widern mich die verlogenen und kontraproduktiven Maßnahmen an, mit denen man von linker Seite versucht, Armut zu bekämpfen. Angefangen bei der fatal-destruktiven Massenmigration in fremde Sozialsysteme bis hin zur reinen, am besten bedingungslosen Alimentierung von »Armen« (und dem Protest gegen »Zwangsarbeit«), denen die all diese Lasten tragen müssen, bringt man hingegen nicht die geringste Empathie entgegen, im Gegenteil, man beschimpft und benachteiligt sie auch noch absichtlich.

Danke! Vor dem Satz steht ja »Zugespitzt und grob vereinfacht:«. Mitgefühl steht bei Rechten nicht so im Mittelpunkt wie bei Linken, auch wenn man in Rechnung stellt, dass es da auch viel Heuchelei, Selbstgerechtigkeit und blinde Flecken gibt, was man in der Tat muss.

Ja, so formuliert:

»Mitgefühl steht bei Rechten nicht so im Mittelpunkt wie bei Linken«

stimmt es.

Auf der linken Seite scheint es ja nur noch gefühlige Moralisten und marxistische Theoretiker zu geben. Alles zwischen diesen Extremen schweigt oder hat die Seiten gewechselt.