Update Januar 2021: Inzwischen ist eine leicht überarbeitete Fassung dieses Beitrags zusammen mit neuen Texten zum Thema als Buch und E‑Book erschienen.

Viele von Ihnen werden auf das, was ich zu sagen habe, eine negative Reaktion im Bauch verspüren. Ihnen wird nicht gefallen, wie es klingt. Insbesondere wird Ihnen nicht gefallen, wie es klingt, wenn es von einem Weißen kommt. Dieses Gefühl der Ablehnung, dieses Gefühl der Empörung, dieses Gefühl des Ekels, dieses Gefühl von »Sam, was zum Teufel ist dein Problem? Warum redest du überhaupt über das Thema?« – dieses Gefühl ist kein Argument. Es ist keine Basis, oder sollte keine sein, um irgendeine Aussage über die Welt für wahr oder falsch zu halten. Ihre Fähigkeit, empört zu sein, ist nichts, was ich oder sonst jemand respektieren müsste. Ihre Fähigkeit, empört zu sein, ist nicht einmal etwas, das Sie respektieren sollten. Tatsächlich ist sie etwas, wovor Sie auf der Hut sein sollten, vielleicht mehr als vor jeder anderen Eigenschaft Ihres Geistes.

Sam Harris

Wir sehen zur Zeit wieder »zwei Filme auf einer Leinwand« (Scott Adams). Verschiedene Teile der Gesellschaft starren auf dieselben Ereignisse und sehen völlig unterschiedliche Dinge, und das glasklar. Vielen ist die Sichtweise der anderen nicht nur unverständlich, sondern unerträglich.

Die vielleicht beste Veranschaulichung dafür sind die verschiedenen Bedeutungen, die ein Satz wie »all lives matter« oder gar »white lives matter« annehmen kann. Für die einen sind das Selbstverständlichkeiten eines egalitären Humanismus, für die anderen rassistische Kampfparolen.

Dieser unchristlich lange Beitrag ist ein Versuch, den allgemeinen Aufruhr nach dem Tod von George Floyd zu interpretieren und in die kulturelle Landschaft der Gegenwart einzuordnen. Er gliedert sich grob in drei Hauptteile und ‑thesen:

1.) Das Ausbleiben der Gegenprobe – Antirassismus als Religion

In den Massenprotesten und der medialen Begleitmusik drückt sich ein religiöses Bedürfnis aus. Dies macht den Beteiligten rationale Recherche und Reflexion weitgehend unmöglich. Stattdessen bestimmt religiöser Furor das Bild. Das zugrundeliegende religiöse Bedürfnis muss man als tieferliegendes gesellschaftliches Problem ernstnehmen.

2.) Im Schatten guter Absichten

In den Massenprotesten und der medialen Begleitmusik gehen destruktive Bestrebungen eine Verbindung mit guten Absichten ein. Einzelne Teilnehmergruppen sind mehr von den einen, andere mehr von den anderen beseelt, und die destruktiven können leicht mit den guten Absichten verkleidet und verwechselt werden. Aufgrund der religiösen Aufladung des Themas sind die Massenmedien weitestgehend unfähig oder nicht willens, sich diesem Problem zu stellen.

3.) Wie der postmoderne Antirassismus spaltet und Rassismus fördert

Soweit der tonangebende Antirassismus postmodernistisch verfasst ist (»Critical Race Theory«), reduziert er Rassismus und ethnisch-kulturelle Konflikte nicht, sondern vermehrt sie, indem er 1. eine wesensmäßige und bis auf Weiteres unüberbrückbare Verschiedenheit und Trennung zwischen Weißen und Nichtweißen postuliert (woran es praktisch nichts ändert, dass er diese als »sozial konstruiert« ausgibt), 2. Weiße pauschal verurteilt und anfeindet, was selbst rassistisch ist und Trotz hervorrufen muss, umso mehr, da er zugleich explizit anstrebt, dass die Weißen sich ihres Weißseins stärker bewusst werden, und 3. Nichtweiße tendenziell entmündigt, indem er sie als den Weißen unterlegen und ihrer Fürsorge bedürftig charakterisiert. Zugrunde liegt dem eine aggressive politischen Variante des Postmodernismus, die den radikalen Zweifel der Vorväter ins Gegenteil verkehrt hat: sektiererische Gewissheit über die Richtigkeit des eigenen Weltbildes.

1.) Das Ausbleiben der Gegenprobe – Antirassismus als Religion

Warum haben Weiße dieses dringende Bedürfnis, zu morden? Ich verstehe nicht, warum so wenige Journalisten diese Fragen stellen. Wir laufen sofort zu schwarzen Menschen, wenn sie getötet werden, und wir haben so lange mitangesehen, wie sie getötet werden, und die PTBS [posttraumatische Belastungsstörung] davon ist unglaublich. Manche zicken immer noch wegen 9/11 herum. Unglaublich! Ein einziger Terroranschlag! Hier geht es um 462 Jahre Terror! Und ihr lauft herum und fragt »was wollt ihr denn machen? was wollt ihr denn machen?«. Hoffentlich aufhören zu sterben, Schritt eins. Rehabilitieren, Schritt zwei. Gelegenheit haben, uns in unseren eigenen Köpfen zu reformieren und unsere Wahrnehmung zu verändern, Schritt drei. Dann entstehen Konversationen ganz natürlich.

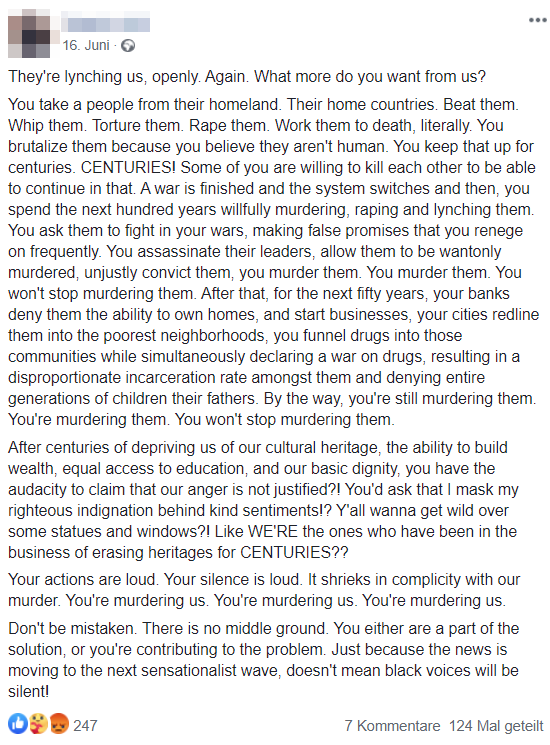

Dies sind die Worte einer jungen, schwarzen Frau aus der Protestbewegung, kürzlich geäußert nahe der zuerst »CHAZ« und später »CHOP« genannten besetzten Zone in Seattle (Video). Ihre Dramatik und Perspektive haben mich an einen Facebook-Beitrag erinnert, den es neulich über ein paar Ecken in meine Kreise gespült hatte. Der Verfasser ist Tanzlehrer im US-Bundesstaat Ohio. Übersetzung unter dem Screenshot.

Sie lynchen uns, ganz offen. Wieder einmal. Was wollt ihr noch von uns?

Ihr entführt Menschen aus ihrer Heimat. Ihren Heimatländern. Schlagt sie. Peitscht sie. Foltert sie. Vergewaltigt sie. Lasst sie sich zu Tode arbeiten, buchstäblich. Ihr misshandelt sie, weil ihr sie nicht für Menschen haltet. Das zieht ihr für Jahrhunderte durch. JAHRHUNDERTE! Einige von euch sind bereit, sich gegenseitig zu töten, damit das weitergehen kann. Ein Krieg geht vorbei und das System wandelt sich und ihr verbringt die nächsten hundert Jahre damit, sie willentlich zu ermorden, zu vergewaltigen und zu lynchen. Ihr verlangt von ihnen, in euren Kriegen zu kämpfen, macht ihnen falsche Versprechungen, die ihr regelmäßig wieder zurückzieht. Ihr beseitigt ihre Anführer durch Attentate, lasst zu, dass sie willkürlich ermordet werden, verurteilt sie zu Unrecht, ermordet sie. Ihr ermordet sie. Ihr hört nicht auf, sie zu ermorden. Dann, für die nächsten fünfzig Jahre, verweigern eure Banken ihnen die Möglichkeit, ein Haus zu besitzen oder eine Firma zu gründen, eure Städte grenzen sie in die ärmsten Nachbarschaften aus, ihr leitet Drogen in diese Gemeinden und ruft gleichzeitig einen »Krieg gegen die Drogen« aus, was zu einer überproportionalen Inhaftierungsrate unter ihnen führt und ganzen Generationen von Kindern ihre Väter verweigert. Übrigens ermordet ihr sie immer noch. Ihr ermordet sie. Ihr hört nicht auf, sie zu ermorden.

Nachdem ihr uns jahrhundertelang unseres kulturellen Erbes beraubt habt, der Fähigkeit beraubt habt, Wohlstand zu erwerben, des gleichen Zugangs zu Bildung und unserer elementaren Menschenwürde, besitzt ihr die Dreistigkeit, zu behaupten, dass unsere Wut nicht gerechtfertigt sei? Ihr wollt, dass ich meine berechtigte Empörung unter freundlichen Gefühlen verberge? Ihr regt euch über ein paar Statuen auf? Als ob WIR diejenigen wären, die seit JAHRHUNDERTEN mit der Auslöschung eines Kulturerbes beschäftigt wären!

Euer Handeln ist laut. Euer Schweigen ist laut. Es schreit Komplizenschaft mit unserer Ermordung. Ihr ermordet uns. Ihr ermordet uns. Ihr ermordet uns.

Täuscht euch nicht. Es gibt keinen Mittelweg. Ihr seid entweder Teil der Lösung oder tragt zum Problem bei. Nur weil die Nachrichten bald wieder die nächste Sau durchs Dorf treiben, werden schwarze Stimmen nicht schweigen!

Ein ähnlich dramatisches Bild spiegelt sich indirekt in der Rede eines New Yorker Polizeigewerkschafters von Anfang Juni.

Ich habe die ganze Woche in der Zeitung gelesen (…), dass Mütter in der schwarzen Community Angst haben, dass ihre Kinder auf dem Schulweg von einem Polizisten getötet werden. In welcher Welt leben wir? Das passiert nicht. Das passiert nicht.

Vor dem Hintergrund einer solchen Wahrnehmung der Situation wird vieles verständlich. Die Wut, die Panik, die Dringlichkeit der Forderung nach drastischen politischen Schritten, auch Gewalt, die unter diesen Voraussetzungen als Notwehr erscheint. Es wird verständlich, dass und warum manche ein »all lives matter« als zynisch und rassistisch ansehen.

Wenn man glaubt, dass Weiße in der Kontinuität von 462 Jahren brutaler Unterdrückung und Entmenschlichung weiterhin willkürlich Schwarze ermorden, regelmäßig, routinemäßig, offen und ohne nennenswerten Widerspruch, und eine Protestbewegung nun »black lives matter!« proklamiert, dann erscheint es in der Tat zynisch und rassistisch, »all lives matter« dagegenzustellen. Welche Motivation könnte jemand haben, denen die Aufmerksamkeit zu verweigern, die in Not sind, und sie auf die zu lenken, die nicht in Not und sogar für die Not der anderen verantwortlich sind? Dahinter können nur bösartige Motive stehen.

Was in den ersten beiden Zitaten über die Geschichte gesagt wird, ist in groben Zügen alles richtig. Und man spürt die Verzweiflung, die aus dem Gefühl herrührt, nicht gehört zu werden. Warum versteht ihr unsere Not und unsere Wut nicht, wenn das die Situation ist, in der wir hier leben? Wie schlimm muss es erst werden, damit ihr mal zuhört?

Doch bei aller historischen Wahrheit, die sie enthalten mögen, zeichnen die Zitate ein Horrorszenario, das nicht der Wirklichkeit entspricht. Es gibt kein Bedürfnis der Weißen, Schwarze zu ermorden, keine Lynchjustiz und keine auf dem Schulweg getöteten schwarzen Kinder. Es ist nicht wahr. Zum Glück.

Implizit gehen die beiden Statements und die besorgten Mütter davon aus, dass es einen statistischen Trend oder ein statistisches Ungleichgewicht bei Tötungsdelikten gebe, so dass Weiße in auffällig hoher Zahl und überproportional Schwarze töteten, oder dass solche Taten an Zahl zugenommen hätten.

Aber es gibt keine solchen statistischen Trends oder Ungleichgewichte. Es gibt allerdings den Trend, dass Tötungen Schwarzer durch Weiße skandalisiert werden, während Tötungsdelikte in anderen ethnischen Konstellationen in der öffentlichen Wahrnehmung Hintergrundrauschen bleiben.

Ein weißer George Floyd

Im August 2016 ruft der 32-jährige weiße US-Amerikaner Tony Timpa in Dallas die Polizei. Er gibt an, unter Schizophrenie und Depression zu leiden und seine Medikamente nicht genommen zu haben. Als die Polizisten eintreffen, verhält er sich ihnen gegenüber laut Polizeibericht aggresssiv. Der genaue Ablauf ist unklar. Das öffentlich gewordene Bodycam-Video der Polizei beginnt erst, als er schon in Handschellen am Boden liegt.

Die Polizisten fixieren Timpa in einer auf dem Bauch liegenden Position, indem sie auf seinem Rücken knien. Er protestiert, ruft unter anderem »ihr bringt mich um!«. Schließlich wird er still und regt sich nicht mehr. Die Polizisten lachen und scherzen, ob er wohl eingeschlafen oder tot sei.

Er war tot, laut Obduktion gestorben am Stress der Situation in Kombination mit dem Kokain, das er kurz zuvor konsumiert hatte. Ein zwischenzeitlich eröffnetes Verfahren gegen die Polizisten wurde eingestellt. Das Video gelangte erst nach langem rechtlichem Gezerre an die Öffentlichkeit. Es ist im Wesentlichen nur Timpas Familie, die auf eine Aufarbeitung drängt. Die Mutter klagt über Albträume von seinen Todesschreien.

Wie hätte die Medienöffentlichkeit es interpretiert, wenn die Polizisten im Fall George Floyd noch gegrinst und gelacht hätten, während der Mann starb?

Wie hätte man auf Stimmen reagiert, die gesagt hätten, dass dahinter nicht unbedingt Rassismus stehen müsse?

Die Macht der Bilder

Der Linguistik-Professor John McWhorter befasst sich seit rund 20 Jahren mit Rassismus in den USA. Er ist mit Büchern, Artikeln und Vorträgen in der Debatte präsent. Er leugnet oder verharmlost Rassismus nicht, sieht aber auch die Fortschritte der letzten Jahrzehnte. Auf die Frage, ob er glaube, dass seine Töchter Rassismus erleben werden, sagt er: Ja, sicherlich, dann und wann. Aber bei Weitem nicht so viel, dass das ihr Leben oder ihre Identität bestimmen müsste (Video). Seiner Meinung nach schadet die heute vorherrschende Form von Antirassismus den Schwarzen mehr als der noch vorhandene Rassismus selbst.

In einem kurzen Vortrag von 2018 (Video) zählt McWhorter einige Paarungen von Fällen von Polizeigewalt auf, in denen jeweils einer schwarzen und einer weißen Person etwa die gleiche Behandlung widerfahren ist, wobei immer nur die schwarzen Opfer skandalisiert wurden. »Ich könnte das noch 20 Minuten fortsetzen«, sagt er.

Im oben verlinkten Interview von 2019 (!) stellt er die Beobachtung an, dass sich in den letzten Jahren eine Art Besessenheit vieler Schwarzer von dem Bild weißer Polizeigewalt gegen Schwarze ausgeprägt habe. Er führt das auf den Aufstieg der sozialen Medien seit etwa 2010 zurück, wo sich in einer Frequenz Bilder verbreiten und Empörungen hochschaukeln wie nie zuvor und nirgends sonst.

Eine Kette von Kurzschlüssen

Dass sich mit Blick auf einen Fall von exzessiver Polizeigewalt andere, ähnliche Fälle finden lassen, würde man bei rationalem Nachdenken in einer 330 Millionen Menschen starken Gesellschaft erwarten. Manchmal müssen Polizisten Gewalt anwenden, um eine Situation unter Kontrolle zu bekommen. Es wäre ein Wunder, wenn es dabei nie zu Fehlern und Exzessen käme.

Natürlich müssen diese aufgearbeitet und gegebenenfalls angemessen bestraft werden, und natürlich muss man auch über Möglichkeiten nachdenken, sie von vornherein zu verhindern. Es bleibt jedoch dabei, dass die Polizei bereit und befugt sein muss, Gewalt anzuwenden, und dass es unmöglich sein wird, das Risiko von Fehlern und Exzessen auf null zu reduzieren.

Man braucht keinen ‑ismus, um Fehler und Exzesse der Polizei zu erklären. Schon gar nicht ist ein einzelner erschreckender Fall ein Beweis für einen gesellschaftsweiten ‑ismus. Auch zehn oder hundert Fälle sind es in einem Land mit 308 Millionen Einwohnern nicht. Die Tatsache, dass manchmal weiße Polizisten einen Schwarzen töten, könnte nur dann ein Beleg für Rassismus sein, wenn weiße Polizisten signifikant seltener einen Weißen töteten. Das wäre die notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, denn es könnte noch andere Erklärungen dafür geben als Rassismus.

Vermutlich ist den meisten Menschen diese notwendige Bedingung sogar vage bewusst. Doch da niemand fragt oder widerspricht, einschließlich der Medien, von denen man irrtümlich annimmt, dass sie dergleichen nachprüfen, geht man davon aus, dass das alles schon seine Richtigkeit haben werde.

Das Ausbleiben der Gegenprobe, der Verzicht auf die Erhebung der notwendigen Vergleichsgröße zeigt, dass wir es hier weniger mit einem Gefüge aus Daten, Evidenz und Schlussfolgerungen zu tun haben als mit einem Glaubenssystem. Von außerhalb des Glaubenssystems betrachtet ist es atemberaubend, mit welcher Kette von Kurzschlüssen die gesamte Medienöffentlichkeit agiert: Weißer Polizist tötet schwarzen Tatverdächtigen → das muss Rassismus sein → die ganze Polizei muss rassistisch sein → das ganze Land muss rassistisch sein. Deutsche setzen die Kette von Kurzschlüssen bei sich zu Hause gerne fort.

Jetzt wird man einwenden: Nun, das war ja nicht die Stunde Null der Geschichte, wir wussten ja schon vorher um den systemischen Rassismus. Richtig: Das Glaubenssystem bestand schon vorher, und deswegen wurde der Fall George Floyd so interpretiert, wie er interpretiert wurde.

Welche schwarzen Leben zählen

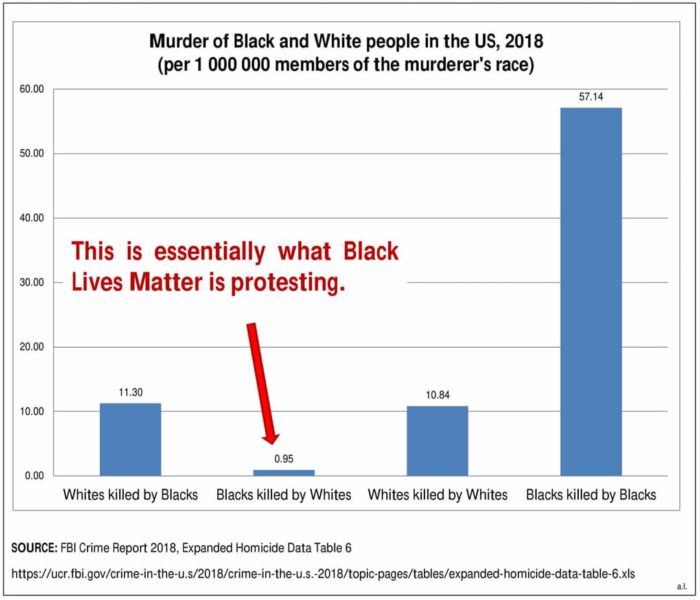

Was sagen also die Zahlen? Beginnen wir mit einer Grafik, die schon länger im Internet kursiert.

Die Zahlen und Größenverhältnisse stimmen.

Die Zahlen sind hier auf die Anteile der Mörder (Mord beinhaltet Totschlag) an der weißen und schwarzen Gesamtbevölkerung der USA heruntergebrochen. Das bedeutet für je ein Jahr:

- Von 1 Million Schwarzen töten 11,3 einen Weißen

- Von 1 Million Weißen tötet knapp einer einen Schwarzen

- von 1 Million Weißen töten 10,8 einen Weißen

- Von 1 Million Schwarzen töten knapp 57 einen Schwarzen.

Hier lässt sich kaum ein besonderes Bedürfnis der Weißen herauslesen, Schwarze zu ermorden, wie es eingangs postuliert wurde. Gleichzeitig erinnern die Zahlen daran, dass Mord generell sehr selten vorkommt – wiederum: zum Glück! -, was man in der Aufregung eines Skandals leicht vergisst.

In absoluten Zahlen und aus Opferperspektive stellt es sich so dar:

- 2018 wurden 3315 Weiße ermordet. Von den Tätern waren 2677 weiß und 514 schwarz.

- 2018 wurden 2925 Schwarze ermordet. Von den Tätern waren 234 weiß und 2600 schwarz.

Warum fokussiert sich Black Lives Matter auf Weiße, während die überwältigende Mehrheit der schwarzen Opfer von Mord und Totschlag nicht von weißer Hand sterben? Warum werden diese Toten Tag für Tag ignoriert? Widerspricht das nicht direkt der Behauptung, es gehe darum, dass jedes schwarze Leben zählt?

Nestride Yumga wirft Black Lives Matter deshalb Heuchelei vor – und Rassismus:

Tödliche Polizeigewalt

Doch es ging um Polizeigewalt, nicht Mord und Totschlag generell. Wie verhält es sich da?

2016 behandelte ein Beitrag der Faktencheckseite »Snopes« die im Netz kursierende Behauptung, dass US-Polizisten mehr Weiße als Schwarze töteten. Snopes’ Urteil: Ja, das stimme, aber nur in absoluten Zahlen. Absolute Zahlen zu verwenden sei hier aber unredlich, weil die Weißen einen weitaus größeren Teil der Gesamtbevölkerung bilden. Heruntergebrochen auf die Bevölkerungsanteile von Weißen und Schwarzen würden Schwarze klar überproportional von der Polizei getötet. Das Risiko eines Schwarzen, von der Polizei getötet zu werden, sei etwa 2,5 bis 2,7 mal so hoch wie das eines Weißen.

Auch das stimmt, doch Snopes ersetzt eine falsche Vergleichsbasis durch eine andere falsche Vergleichsbasis. Es geht nicht um Bevölkerungsanteile, denn die Polizei erschießt nicht wahllos Passanten. Snopes hat recht damit, dass die Angabe, die Polizei töte »mehr Weiße«, nichts aussagt. Wenn man aber seriös prüfen wollte, ob die Polizei gegen Schwarze voreingenommen ist, müsste man gleichartige Situationen vergleichen, in denen Polizisten auf Tatverdächtige (oder Passanten) treffen. Wenn Polizisten in gleichartigen Situationen mehr Schwarze töteten, wäre das ein Beweis für oder zumindest starker Hinweis auf Rassismus.

Auf einen solchen systematischen Vergleich gleichartiger Situationen könnte man eventuell dann verzichten, wenn Schwarze und Weiße jeweils die Hälfte der Bevölkerung stellten und in gleichem Umfang Straftaten begingen. Dann könnte man sagen, tödliche Polizeiübergriffe müssten nach dem Zufallsprinzip in etwa gleicher Häufigkeit Weiße und Schwarze treffen.

Aber dieses Szenario hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Schwarze machen in den USA rund 13 Prozent der Bevölkerung aus, sind aber je nach Datenbasis für um die 40 bis 50 Prozent der Morde und anderer Gewaltverbrechen verantwortlich. Hier ist ein ausführlicher Faktencheck mit Quellen des britischen Channel 4 zu diesem Thema.

Das heißt, Polizisten haben es zwangsläufig öfter mit schwarzen Tatverdächtigen zu tun, als es der Fall wäre, wenn Kriminalität zufallsverteilt wäre. Der statistisch 2,7‑fach größeren Gefahr für Schwarze, von der Polizei getötet zu werden, steht gegenüber, dass Schwarze um ein Vielfaches häufiger Mord oder Totschlag begehen als Weiße (7‑mal so häufig im Jahr 2008, PDF, Seite 11).

Und wie sehen die absoluten Zahlen aus? Die einschlägige Datenbank Fatal Encounters, auf die sich auch Snopes oben stützt, zählt 1.795 Personen, die 2019 von der Polizei getötet wurden, darunter 440 Schwarze. Das ist grob einer von 100.000 Schwarzen. Die Rate und Gefahr ist höher, wenn man kriminell und bewaffnet ist, und geht sonst gegen null. Die große Mehrheit der von der Polizei getöteten Personen ist bewaffnet.

Dass also die Polizei relativ zu den Gesamtpopulationen von Schwarzen und Weißen mehr Schwarze tötet, während zugleich weitaus mehr Schwarze kriminell sind, zeigt kein rassistisches Handeln der Polizei – auch wenn scheinbar seriöse Studien so tun, als wäre das der Fall, indem sie Getötete relativ zur Gesamtbevölkerung zählen und damit unterstellen, Kriminalität sei zufallsverteilt.

Nun liegt der Einwand nahe, dass die Schwarzen doch aber nur aufgrund ihrer sozialen Benachteiligung häufiger Straftäter seien, und die zeige doch den »strukturellen« oder »systemischen Rassismus«. Aber das ist eine ganz andere These als die ursprüngliche, dass die Polizei aus rassistischen Motiven überproportional Gewalt gegen Schwarze anwende. Wenn Armut das Problem ist, ist die Polizei der falsche Ansprechpartner. Doch nicht nur das: Wenn die überwältigende Zahl der schwarzen Gewaltopfer durch Kriminalität innerhalb der schwarzen Wohnviertel umkommt, bräuchte es dann nicht eher mehr Polizei als weniger, um schwarze Leben zu retten? Stattdessen »Defund the Police«? Zählen schwarze Leben nun oder nicht?

Nachdem es im Jahr 2014 heftige Proteste aufgrund der Erschießung des schwarzen Michael Brown durch einen weißen Polizisten in Ferguson, Baltimore gegeben hatte, haben Forscher einen Effekt beobachtet, der inzwischen als Ferguson-Effekt bekannt ist: Polizisten ziehen sich zurück. Sie kontrollieren weniger und sehen eher weg, wenn sie verdächtige Aktivitäten beobachten. Nachvollziehbar, wenn man in Gefahrensituationen dem zusätzlichen Risiko ausgesetzt ist, vor den Augen der Nation zum Rassisten gestempelt zu werden und die nächsten Unruhen mit weiteren Todesopfern auszulösen. Logische Folge dieser Zurückhaltung: mehr Kriminalität.

Intuitive Theologie

Wir neigen dazu, heilige Objekte zu identifizieren, etwa einen Felsen oder einen Baum, bei traditionellen Religionen vielleicht eine Person oder einen Fluss; etwas ist uns heilig. Dann umkreisen wir das heilige Objekt, beten es an, bringen ihm Opfer dar. So haben Religionen immer funktioniert. Während die formalen Religionen auf dem Rückzug sind, haben wir nun diese neuen moralistischen Religionen. Zum Beispiel der Kampf gegen Rassismus. Ein sehr guter Zweck. Aber wenn der Kampf gegen Rassismus zum Mittelpunkt eines religiösen Kults wird, entsteht diese extreme Politik. Und das sind die Universitäten seit Jahrzehnten. Sie sind im wesentlichen Kulte um den Kampf gegen Rassismus.

Dies stellte der berühmte Sozialpsychologe Jonathan Haidt 2016 in einem Interview fest. Haidt ist vor allem bekannt für seine Psychologie der Moral und sein Engagement gegen die Verfasstheit der US-Universitäten als linke Echokammern. Sein neustes Buch The Coddling of the American Mind, zusammen mit Greg Lukianoff verfasst, handelt von den verheerenden psychologischen und sozialen Folgen der Safe-Space-Kultur.

In einem der ersten Beiträge hier habe ich die Theorie hinter obigem Zitat etwas weiter ausgeführt. Demzufolge sind Religionen Mittel zur Bindung und Organisation menschlicher Gruppen. Sie etablieren ein Schema von Werten und Normen, an dem sich Menschen gemeinsam orientieren können. Dies trägt wesentlich dazu bei, ihr hochgradig kooperatives Zusammenleben zu ermöglichen. Sie arrangieren Werte und Verhalten um ein gemeinsames heiliges Zentrum herum. Jeder Einzelne hat den Anreiz, diese Werte zu verinnerlichen, weil seine Gruppenzugehörigkeit davon abhängt. Wer die Werte verletzt, sinkt in der Hierarchie ab und wird im Extremfall ausgestoßen; wer sie vorbildlich verkörpert, erfährt Hochachtung und steigt auf. Das ist das Motiv hinter dem bekannten »Virtue Signaling«. Man signalisiert, dass man legitimer Teil der Gruppe ist oder sein möchte und dass man sich an den entsprechenden heiligen Werten ausgerichtet hat.

Dies ist für Haidt die Erklärung für die merkwürdigen Verzerrungen der Wahrnehmung und des Denkens, die wir immer wieder bei Mitgliedern von Glaubensgemeinschaften beobachten, denen wir selbst nicht angehören. »Moral bindet und blendet« ist eine der Formeln, die er dafür benutzt. Gläubige arrangieren ihr Weltbild um heilige Werte herum, oder anders ausgedrückt, um eine vertikale Achse mit den heiligen Werten am oberen Ende (Gott/Himmel – oder »Gleichheit«, verkörpert im Opfer) und ihrer Verneinung am unteren (Teufel/Hölle – oder »Rassismus«, verkörpert im »Nazi« oder »Faschisten«).

Hier kommt das Blenden ins Spiel. Die Wahrnehmung der Gläubigen blendet alles aus, was sich nicht in dieses Schema einfügt, zum Beispiel Argumente, Fakten und Statistiken, die das saubere Gut-Böse-Schema in ein differenzierteres Bild verwandeln und damit relativieren würden. Dies ist entscheidend: Heilige Werte gelten absolut. Sie lassen keine Abwägung verschiedener Standpunkte oder Kosten-Nutzen-Rechnungen zu. Sie zwingen uns ein Denken auf, in dem es nur Gut und Böse, Richtig und Falsch, Freund und Feind gibt. So werden Außenstehende schon bei kleinen Verletzungen der heiligen Werte zum »Nazi«.

Haidt verwendet für diesen Verzerrungseffekt die Metapher eines Elektromagneten, der anspringt, wenn etwas die heiligen Werte bedroht, und so die Eisenspäne (die Gläubigen mit ihren Wahrnehmungen und Gedanken) in ihrer korrekten Position an den Feldlinien entlang ausrichtet und festhält. Statt Evidenz und Argumente zu würdigen, verteidigen wir wie heilige Krieger unseren Glauben – immer mit dem Bauchgefühl, absolut im Recht zu sein, ob mit Argumenten oder ohne. In diesem Modus agieren wir als »intuitive Theologen«.

Auch John McWhorter ist für seine Ansicht bekannt, dass der Antirassismus zu einer Religion geworden ist. Aus dem oben erwähnten Vortrag:

Zum Beispiel die Vorstellung, dass eine verantwortungsvolle weiße Person sich zu ihrem »weißen Privileg« bekennen und einsehen soll, dass sie es nie loswerden kann, und sich dafür ewig schuldig fühlen soll – das ist die Erbsünde. Die Idee, dass ein Tag kommen werde, an dem Amerika seinen Frieden mit »Rasse« macht [»comes to terms with race«], oder kommen könnte – was soll das überhaupt bedeuten? Was heißt »come to terms«? Woraus besteht das? Wer würde das machen, welches wären die »terms«, zu welchem Zeitpunkt soll das passieren? Es wird nur deshalb gesagt, weil es mit unserer Vorstellung vom Tag des jüngsten Gerichts korrespondiert, und es ist genauso abstrakt.

Wenn wir das Wort »problematisch« verwenden, besonders seit ungefähr 2008 oder 2009, meinen wir eigentlich »blasphemisch«. Es ist wirklich genau der gleiche Begriff.

Oder die Unterdrückung des Zweifels, die charakteristisch für religiösen Glauben ist. Man geht in gewissem Umfang davon aus, dass Logik nicht mehr anwendbar ist. Auf diese Weise sprechen wir auch über Rassismus.Stellen Sie sich vor, jemand fragt: »Warum sollen wir uns auf den gelegentlichen kriminellen Polizisten konzentrieren, der einen Schwarzen tötet, wenn in neun von zehn Fällen der schwarze Mann in viel größerer Gefahr ist, von einem anderen schwarzen Mann aus seiner Nachbarschaft getötet zu werden?« Ja, das ist nicht hübsch, aber wie viele andere Dinge, die nicht hübsch sind, ist es auch wahr.

Wenn Sie die Frage stellen, nun, dann erfahren Sie, dass Sie es nicht sollten. Augen werden verdreht, Sie erhalten eine Antwort, die nicht so ganz schlüssig ist, und die Etikette verlangt, dass Sie es dabei belassen. Es ist wie bei bestimmten Fragen, die man einem Priester stellt, sehr respektvoll, aber Sie wissen, wenn Sie keine echte Antwort bekommen, dann wird erwartet, dass Sie es gut sein lassen. … So gehen wir heute mit Rassismus um. Es ist eine Religion.

Religionen der Verneinung

Warum ist Religion für Menschen so anziehend? Mit Haidt haben wir gesagt, dass sie zur Bildung und Organisation von Gruppen beiträgt, und kooperative Gruppen sind der wesentliche evolutionäre Trick unserer Spezies. Aber das beantwortet nicht die Frage nach der Anziehungskraft für Einzelne. Dass der wesentliche evolutionäre Zweck von Sex die Fortpflanzung ist, bedeutet ja auch nicht, dass für Individuen, die Sex haben, Fortpflanzung die Motivation bildet. Die Motivation bildet, dass Sex befriedigend ist. Was ist an Religion befriedigend?

Ich würde sagen, dass Menschen ein Bedürfnis nach Sinn haben und Religion diesen stiftet. Was ist nun wieder Sinn? Man kann sich der Antwort hierauf nähern, indem man von der anderen Seite her fragt, was ein sinnloses Leben wäre. Sinnlos wäre ein Leben, das nichts Höheres hervorbringt. Ein Leben, das vollkommen auf mechanische Abläufe reduziert wäre, wäre sinnlos. Ein Leben, in dem man auf eine Existenz als Arbeitstier oder als Maschine reduziert wäre, oder auch ein völlig untätiges Leben wäre sinnlos.

Etwas »Höheres« ist etwas, wodurch die individuelle Existenz etwas schafft, dessen Bedeutung über sie selbst, über das Materielle und über die Gegenwart hinausreicht – sei es die Herstellung eines Produkts, die Schaffung eines Kunstwerks, eine Hilfeleistung oder die Weitergabe von Ideen und Wissen. Durch das Streben nach »Höherem« erhält der Mensch Anteil an einer Sinndimension, die das Materielle durchdringt und formt, so dass es nicht nur materiell ist. Diese Sinndimension könnte man auch die Ewigkeit nennen oder das Himmelreich.

Die Metaphorik von oben und unten durchdringt die Sprache und unsere Orientierung in der Welt so stark, dass es unmöglich wäre, auf sie zu verzichten. Wir steigen auf und ab, freuen uns, dass es aufwärts geht, setzen uns hohe Ziele, verfolgen höhere Werte und Zwecke, streben auf, sagen »Kopf hoch«, schreiten erhobenen Hauptes, empfinden Erlebnisse als aufbauend, erhebend oder erbaulich und befinden uns in einer Phase persönlichen Wachstums. Umgekehrt sind wir niedergeschlagen oder down, lassen uns von etwas runterziehen, fallen auf die Schnauze, stürzen oder stolpern über eine Affäre, lassen den Kopf hängen, erleben einen Tiefpunkt und müssen wieder ganz unten anfangen.

Dies ist einfach in der Struktur der Wirklichkeit so angelegt. Wenn wir stark, gesund und guter Dinge sind, stehen wir aufrecht; wenn wir seelisch belastet oder krank sind, zieht es uns in Richtung Boden. Aufzustreben und oben zu bleiben kostet einen ständigen Energieaufwand, nach unten zieht es uns ganz von alleine, und wenn wir uns diesem Sog nicht in gewissem Umfang widersetzen, warten dort Verfall und Tod. Das gilt sowohl für materielle, physische Höhenunterschiede als auch für die metaphorische Bedeutung. Aufstieg kostet Energie, und wir sind gezwungen, diese Energie aufzuwenden, weil es uns ständig nach unten zieht.

Dies ist in der christlichen Dualität von Himmel und Erde abgebildet. Die Erde ist das Materielle, der Himmel das »Höhere«, das uns aus der rein materiellen Existenz heraushebt. Wir brauchen den Himmel (in Form der Seele oder biologisch ausgedrückt des Lebens), um nicht zu Staub zu zerfallen und mehr zu sein als ein Tier, und der Himmel (oder das Spirituelle und das Geistige) braucht die Erde und uns, um sich zu manifestieren.

Das Problem ist nun, dass wir heute kaum noch an etwas Höheres glauben. Gott ist tot, und immer mehr glauben wir, dass unsere ganze Kultur mit allem, was sie ausmacht, nicht nur keinen höheren Wert darstellt, sondern geradezu bösartig und zerstörerisch sei. Wonach kann man unter diesen Bedingungen noch streben?

Negative Religionen wie der »Antirassismus« sind eine Antwort auf diese Frage. Sie sind negativ in dem Sinn, dass sie nicht primär etwas verehren und anbeten, sondern primär etwas ablehnen und bekämpfen. Was wäre das Positive, an das diese Gläubigen glauben? Am ehesten ist wohl Gleichheit der Wert, den sie anstreben. Doch Gleichheit ist eine abstrakte Vorstellung, die keine starken Gefühle und keine Begeisterung zu wecken vermag. Statt also Gleichheit zu feiern, verflucht man den Rassismus, und statt die Gleichheit anzubeten, heiligt und fetischisiert man dessen Opfer.

Ein Streben nach Höherem ermöglicht das durchaus: nach einer Welt ohne Rassismus, ohne Sexismus, ohne Ungleichheit. Diese Welt ist das neue Himmelreich.

Doch wenn man alle Ungleichheit in einer Kultur beseitigen will, muss man die Kultur selbst beseitigen. Wie wir im dritten Teil sehen werden, hat die akademische Arbeit mehrerer Jahrzehnte effektive Mittel zu diesem Zweck hervorgebracht. Und während eine Religion wie das Christentum seine Anhänger mahnt, sich nicht selbst zum Gott aufzuschwingen, ist den heiligen Kriegern gegen die Ungleichheit jede derartige Selbstbeschränkung fremd.

2.) Im Schatten guter Absichten

Das Böse betritt die Welt meist unbemerkt von denen, die ihm die Tür öffnen und es einlassen. Die meisten Menschen, die Böses tun, sehen ihre Taten nicht als böse an. Das Böse existiert primär im Auge des Betrachters, insbesondere des Opfers.

Roy Baumeister

Es ist offensichtlich, dass hinter den Demonstrationen gegen Rassismus und den Solidarisierungen mit Black Lives Matter vielfach gute Absichten stecken. Die Wut über die Polizisten im Fall George Floyd, die Abscheu vor Rassismus, der Wunsch, Benachteiligten zu helfen, der Wunsch nach weniger Ungleichheit und Ungerechtigkeit, das Bestreben, uns von den rassistischen Verbrechen der Vergangenheit weiter zu entfernen und eine Wiederholung zu verhindern. All diese Reaktionen entspringen aus guten Absichten und sind insofern auch zu begrüßen.

Doch gute Absichten sind eine vertrackte Angelegenheit. Sie garantieren nicht für gute Ergebnisse. Sie garantieren auch nicht für das Ausbleiben schlechter Ergebnisse. Sie garantieren für gar nichts. Und sie machen Menschen blind für die Tatsache, dass sie für nichts garantieren.

Wenn man sich krank fühlt, trinkt man nicht einfach irgendein Medikament, weil einem das Fläschchen gefällt. Man ermittelt erst einmal, um welche Krankheit es sich genau handelt und wie sie im individuellen Fall ausgeprägt ist. Dann denkt man über mögliche Therapien nach. Die von Ärzten vorgeschlagenen Therapien sind in der Regel bereits erprobt. Sie sind keine Neuerfindungen des Arztes. Eine neue Therapie zu erfinden ist sehr viel schwieriger als eine bewährte anzuwenden.

Bei sozialen Problemen aber trinken und verschreiben wir ständig irgendwelche Medikamente, weil uns die Fläschchen gefallen. Jetzt schaffen wir den Rassismus ab, indem wir Polizisten anbrüllen, Denkmäler beschmieren und die Lehren von charismatischen Rassismuswunderheilern verbreiten, ohne sie nach Beweisen für ihre Thesen zu fragen! So denkt man in Magnetfeldern. So denken intuitive Theologen.

Die Wahrheitsfindung fällt nahezu vollständig aus. Nachdenken über Mittel, Ursachen und Wirkungen findet bestenfalls in Ansätzen statt. Ein Beispiel dafür ist etwa dieser groteske dpa-Artikel bei der Tagesschau, der die Parole »Defund the Police« legitimieren möchte. Am Ende lässt er den Leser mit einer wundersamen Erfolgsgeschichte allein: Eine lokale Polizei in den USA wurde schlagartig besser, als man sie auflöste, woraufhin eine höhere Verwaltungsebene einsprang, mehr Polizisten einstellte und diese schlechter (sic) bezahlte.

Der Sinn dieser Anekdote erschließt sich nicht. Erstens war dort die hohe Mordrate und ein Mangel an Polizisten das Problem, nicht rassistische Polizeigewalt. Zweitens gab es als Ergebnis dieses »Defund the Police« dort anschließend mehr Polizisten. Das steckt also hinter »Defund the Police«, der Wunsch nach mehr Polizisten, die schlechter bezahlt werden? Spannende Erkenntnisse von dpa. Durch welchen Wirkmechanismus hilft das gegen Rassismus?

Es geht eben nicht um Wirkmechanismen, sondern darum, dass Black Lives Matter aus religiösen Gründen vollumfassend im Recht und unschuldig sein muss. Die Präsentation der rätselhaften Lösung beruht auf der Unterdrückung des Zweifels, wie mit McWhorter oben angeführt. Black Lives Matter hat Recht. Frag nicht.

Der Artikel ist einer von unzähligen Beispielen für die vorherrschende Tendenz der Medien, die hässliche Seite der Proteste zu verschweigen, denen bis zum 5. Juli mindestens 28 Menschen zum Opfer gefallen sind. Er tut so, als wäre der bei Antifa und Black Lives Matter verbreitete Zorn und Hass auf die Polizei in Wahrheit nur künstlerischer Ausdruck eines klugen Polizeireformkonzepts – so wie viele es schaffen, noch die Hassbrühe von Hengameh und Ähnliches zur feinsinnigen Gesellschaftskritik umzulügen. Dabei ist Zorn und Hass auf die Polizei geradezu zwingend, wenn man der populären Lesart folgt. Ihr zufolge bringen Polizisten aus rassistischen Motiven regelmäßig Schwarze um, in Deutschland Menschen mit Migrationshintergrund. Natürlich hasst man sie dafür. Was sonst?

Edle Opfer, noble Helfer

400 Jahre Unterdrückung, 400 Jahre wie ein Tier behandelt werden … da kann es schwer sein, ein positives Selbstbild aufzubauen. … Eine Möglichkeit, nach 1964 ein ersatzweises Gefühl der Stärke zu entwickeln, ist, ein edles Opfer zu werden. Wenn Sie nicht sicher sind, ob sie gut genug sind, und es ist völlig verständlich, dass manche so empfinden, dann können Sie zu einem guten Selbstbild gelangen, indem Sie sich denken: ›Ich bin jemand, der gegen die ständige Unterdrückung aufbegehrt. Ich weiß, es ist nicht mehr so wie früher, aber es liegt in der Luft, ich kann es riechen, ich weiß, dass es da ist, und ihr könnt mir nicht erzählen, dass es nicht da sei‹. Dieser Edles-Opfer-Komplex ist menschlich. Ich bin sicher, dass es schon edle Opfer gab, als Menschen in kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern herumgelaufen sind. Aber als Schwarzer hat man dies als eine Möglichkeit, sich ganz zu fühlen.

John McWhorter

Das ist plausibel und bringt ein wenig mehr Licht ins Dunkel. Zum Bild gehört aber auch die Gegenposition. In vieler Hinsicht stehen bei diesem Thema nicht Schwarze und Weiße einander gegenüber, sondern in beiden Gruppen verschiedene weltanschauliche Orientierungen, die sich grob den Kategorien »progressiv« und »konservativ« zuordnen lassen. Das erste davon ist mit dem Edles-Opfer-Komplex verbunden, was die progressiven Weißen zu edlen Helfern und Rettern macht, das andere lehnt ihn ab.

2018 schrieb der Kolumnist Coleman Hughes:

Die Strategie der Linken, den schwarzen Konservatismus unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als würden die Schwarzen unisono linke Meinungen vertreten, kann nicht ewig aufgehen, nicht zuletzt, weil das wenig mit der Realität zu tun hat. In Befragungen über diverse Themen im Zusammenhang mit »Rasse« weichen ihre Antworten oft von der linken Orthodoxie ab. Wenn beispielsweise eine weiße Person sagte, »Ich glaube nicht, dass Rassismus gering ausgebildete Schwarze zurückhält«, würde sie das auf der Linken als schrecklich ignorant gegenüber der systemischen Ungleichheit stempeln, wenn nicht gleich als rassistisch. Doch in einer Befragung von 2016 gaben 60 Prozent der Schwarzen ohne Hochschulabschluss an, dass ihre Rasse ihre Erfolgschancen nicht beeinträchtigt habe. Wenn ein Weißer sagte, »Rap-Musik hat einen schlechten Einfluss auf die Gesellschaft«, mag ihn das auf der Linken als vorurteilsbehaftet erscheinen lassen. Doch einer Pew-Umfrage von 2008 zufolge stimmen 71 Prozent der Schwarzen dieser Aussage zu.

Quillette: Kanye West and the Future of Black Conservatism

…

Bisher hat die Linke erfolgreich schwarze Prominente ignoriert, die bestehende Orthodoxien in Frage gestellt haben. Man nehme zum Beispiel die Weigerung von Lil Wayne, den protestierenden Kniefall von Colin Kaepernick zu unterstützen; oder sehen Sie sich an, wie Denzel Washington die hohe Inhaftierungsrate unter Schwarzen auf vaterlose Haushalte statt auf ›das System‹ zurückführt; oder hören Sie, wie Morgan Freeman behauptet, dass Rassismus heute kein Problem mehr sei. Sich ernsthaft mit diesen Ansichten zu befassen, hieße, sie zu legitimieren, was den Mythos bedrohen würde, dass linke Ideen die einzigen seien, die ein Anti-Rassist unterstützen könne.

Ein Opfer zu sein und eine Opfermentalität zu haben sind unterschiedliche Dinge. Man kann ein Opfer sein – die meisten Menschen sind oder waren es in gewissem Umfang -, ohne über den Augenblick hinaus eine Opfermentalität anzunehmen. Umgekehrt kann man eine Opfermentalität annehmen, ohne im Vergleich zum Durchschnitt der Menschen in besonderer Weise Opfer geworden zu sein.

Ein wichtiger Artikel beim Scientific American fasst den Stand der Forschung über Opfermentalitäten zusammen. Wie in der Psychologie üblich, beruht diese Forschung wesentlich auf Fragebögen. Das Maß der Zustimmung zu bestimmten Aussagen lässt erkennen, wie stark das fragliche Merkmal bei einer Person ausgeprägt ist.

Die vier Dimensionen einer Opfermentalität sind demzufolge:

- ein ständiges Bedürfnis nach Anerkennung des eigenen Opfertums

- moralischer Elitismus (das Opfer als moralisch tadellos; Gut-und-Böse-Denken)

- mangelnde Empathie für Schmerz und Leiden anderer

- regelmäßiges Grübeln über vergangene Opfererfahrungen

Als direkte Reaktion auf ein erlittenes Unrecht ist all das funktional. Um wieder Vertrauen zur Welt schöpfen zu können, ist es wichtig, dass Menschen das Unrecht als solches anerkennen (erste Dimension). Unmittelbar nach einer erlittenen Verletzung ist nicht der richtige Zeitpunkt, über eigene moralische Verfehlungen nachzudenken, sondern es geht darum, Täter und Opfer zu identifizieren (zweite Dimension). Auch die Ausblendung der Nöte anderer ist in einer traumatischen Situation verständlich und funktional (dritte Dimension). Ein »Grübeln« ist in Maßen ebenfalls angebracht, da es wichtig ist, schmerzhafte Erfahrungen zu verstehen und einzuordnen (vierte Dimension).

All diese Haltungen sind in gewisser Weise wohltuend. Sie begründen einen Anspruch des Opfers auf positive Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Hilfe. Gleichzeitig befreien sie es von Verantwortung und vermitteln ein Gefühl moralischer Reinheit.

Darin liegt die Verführung, in Teilen seine Identität darauf aufzubauen. Wie eine Droge bringt dies kurzfristig kraftvolle Gratifikationen, steht langfristig aber dem persönlichen Wachstum im Weg und zerstört zwischenmenschliche Beziehungen.

Die Opfermentalität geht mit einer Tendenz zu negativer Wahrnehmungsverzerrung einher. Menschen mit Opfermentalität empfinden alltägliche Enttäuschungen und Kränkungen als schwerwiegender, erwarten eher negative Ergebnisse von bevorstehenden Ereignissen, schreiben anderen eher böse Absichten zu und erinnern sich intensiver an negative Erlebnisse.

Diese Wahrnehmungstendenzen erzeugen, wie man sich denken kann, ein Niveau an Stress und Misstrauen im Ausblick auf die Welt, das nicht sein müsste und nicht hilfreich ist. Wir kommen darauf zurück, aber dies ist genau das, was man durch kognitive Verhaltenstherapie überwindet: die Neigung, negative Bedeutungen in alles hineinzulesen.

Individuen und Gruppen, deren Identität auf einer Opfermentalität baut, sind weniger bereit, zu vergeben, und haben ein erhöhtes Rachebedürfnis. Gleichzeitig sehen sie die Kontrolle über ihr Leben weniger bei sich selbst als bei äußeren Kräften (externer »locus of control«).

Der Impuls, zu helfen, gehört zu den nobelsten menschlichen Eigenschaften. Weil es ihn gibt, kommt dem Opfer als solchem Wert und Aufmerksamkeit zu. Diese Dynamik führt Helfer und Opfer zusammen, und das ist zunächst einmal etwas Gutes.

Doch die Symbiose aus Hilfeleistung und Opfertum kann leicht ins Pathologische kippen. Helfer können allzu viel Sinn aus ihrer Rolle schöpfen, so dass sie die Opfer schließlich brauchen, um sich gut zu fühlen und/oder als gut zu inszenieren. Dies bildet für sie einen Anreiz, deren Opferstatus zu zementieren – immer mit dem Selbstverständnis, einwandfrei und eindeutig gute Absichten zu verfolgen.

Auf Seiten der Opfer sollte die Schattenseite klar sein. Mit dem externen locus of control und dem negativen Ausblick beschneidet man die eigenen Perspektiven und Handlungsspielräume, erhöht das eigene Stressniveau und gibt sozialen Beziehungen eine misstrauische und feindselige Tönung. Man sieht die Verantwortung für die eigene Situation nicht bei sich selbst, sondern gerade bei denen, von denen man sich misshandelt fühlt. Dadurch verstellt man sich die Möglichkeit, der Opferrolle zu entkommen.

Im Zusammenhang mit dem Konzept der Selbstwirksamkeit haben der Psychologe Albert Bandura und Nachfolger umfassend dokumentiert, wie wichtig es für erfolgreiches Handeln ist, an die eigenen Erfolgschancen zu glauben. Der Schaden, der entstehen muss, wenn Menschen sich massenhaft auf die Einschätzung festlegen, keine Chance zu haben, ist gar nicht zu beziffern.

Jonathan Haidt gab in einem Vortrag ein Beispiel für die Dynamik heiliger Werte, das nur zu gut in diesen Zusammenhang passt:

Sehen Sie sich an, was passiert ist, als Pat Moynihan, ein linker Soziologe und Politikexperte, einen Bericht für Präsident Johnsons Kampf gegen die Armut verfasste, der den Titel trug: »The Negro Family: A Case for National Action«. Moynihan setzte sich nachdrücklich dafür ein, dass die Regierung handelte, um den Afroamerikanern zu helfen. Aber sein Bericht enthielt ein Kapitel namens »Die Verstrickungen der Pathologie« [»The tangle of pathology«], was sein Ausdruck für die verbundenen Probleme der unverheirateten Mutterschaft und Sozialstaatsabhängigkeit war.

Moynihan benutzte den Ausdruck »Kultur der Armut«. Obwohl klar war, dass die letztendliche Ursache dieser Pathologie Rassismus war, beging er damit doch die Todsünde. Er kritisierte die afroamerikanische Kultur, was bedeutet, dass er in gewisser Weise das Opfer beschuldigte. Der moralische Elektromagnet sprang an, Kosten-Nutzen-Erwägungen waren verboten, Opfer mussten unschuldig sein. So sank Moynihan nach unten und wurde nun von vielen seiner Kollegen in Harvard als »Rassist« gemieden. …

Moral bindet und blendet. So wurde eine ergebnisoffene Untersuchung der Probleme schwarzer Familien für Jahrzehnte gemieden, genau diejenigen Jahrzehnte, in denen sie am nötigsten gewesen wäre. Erst in den letzten paar Jahren haben Soziologen anzuerkennen begonnen, dass Moynihan die ganze Zeit Recht gehabt hatte. Sakralisierung verzerrt das Denken. Heilige Werte binden Teams zusammen und machen sie blind für die Wahrheit.

In diese Richtung weist auch ein erfolgreiches Buch von Jason L. Riley aus dem Jahr 2014 mit dem vielsagenden Titel: Please Stop Helping Us: How Liberals Make It Harder for Blacks to Succeed.

Bereits 1983 veröffentlichte der Ökonom Thomas Sowell sein Buch »Economics and Politics of Race«, in dem er anhand internationaler Vergleiche untersuchte, ob es Regelmäßigkeiten bei der Auswirkung von Diskriminierung und Rassismus auf die ökonomische und soziale Situation der betroffenen Gruppen gibt. Überraschender Befund:

Wenn ich mir die Daten anschaue, sehe ich keine Korrelation zwischen dem Maß an Rassismus und dem Maß, in dem Gruppen vorankommen.

Er nennt etwa Chinesen in Südostasien und Juden in der westlichen Welt als Beispiele für Gruppen, die lange und schwer diskriminiert und verfolgt wurden und dennoch erfolgreich waren. Zudem kenne er kein Beispiel dafür, dass eine Gruppe durch politisches Engagement zu Wohlstand gelangt sei. Es gebe eben Dinge, die Politik könne – zum Beispiel Gesetze ändern –, und Dinge, die sie nicht könne – Wohlstand schaffen.

Was ist also der Schlüssel zur Schaffung von Wohlstand? »Arbeit, Fähigkeiten, Sparen«.

Der Rassismus ist nicht tot, aber er bekommt inzwischen lebenserhaltende Maßnahmen – vor allem von denen, die ihn als Ausrede oder als Mittel benutzen, um Minderheiten ängstlich und wütend genug zu halten, damit sie am Wahltag als geschlossene Wählergruppe antreten.

Rache

In seinem aufschlussreichen Buch über das Böse befasst sich der Sozialpsychologe Roy Baumeister unter anderem mit dem Thema Rache. Das liegt nahe, denn bei feindseligen und zerstörerischen Handlungen (»das Böse«) geht es oft darum, einen (wahrgenommenen) vorangegangenen Übergriff zu vergelten.

In diesem Zusammenhang berichtet Baumeister:

Die »rassische« Richtung von Hassverbrechen hat eine fundamentale Umkehrung erfahren. Einem Bericht des FBI über Gewalt im Jahr 1993 zufolge begingen Schwarze mit einer viermal so hohen Wahrscheinlichkeit ein Hassverbrechen wie Weiße.

Weil das eine Weile her ist, habe ich kurz die aktuellen Zahlen nachgesehen und für beide Gruppen ins Verhältnis zur jeweiligen Gesamtbevölkerung gesetzt. Demzufolge begingen Schwarze 2018 in 2,5‑facher Häufigkeit ein sogenanntes Hassverbrechen.

Wie schon beim Thema Mord muss man hier im Auge behalten, wie selten solche Taten gemessen an der Gesamtheit der Menschen vorkommen. Von den Schwarzen begehen jedes Jahr 0,0037 Prozent ein Hassverbrechen, von den Weißen 0,0014 Prozent. Das sind sehr, sehr wenige, auch wenn es sicherlich eine Dunkelziffer gibt – wiederum: zum Glück. Aber es geht mir nicht um die Zahlen. Es geht mir um etwas Prinzipielles, nämlich darum, wohin die Kombination von Rachelogik und Kollektivdenken führt.

Baumeister weiter:

Eine der seltenen Täter-Memoiren beschreibt ein solches Verbrechen in Virginia. Der Autor, damals ein Teenager, hielt sich eines Nachmittags mit seinen Freunden an einer Ecke in seiner Nachbarschaft auf, als sie »einen weißen Jungen« sahen, »der etwa 18 oder 19 Jahre alt zu sein schien und gemütlich auf seinem Rad durch die Nachbarschaft radelte.« Einer aus der Gruppe machte die anderen auf den Jungen aufmerksam, beschimpfte ihn und merkte an, dass er verrückt sein musste, hierher zu kommen. Die Reaktion der Gruppe »kam automatisch«. Sie rannten los, rissen ihn vom Rad und schlugen ihn bewusstlos, während Autos vorbeifuhren. Sie traten gegen seinen Kopf, bis Blut aus seinem Mund kam, und versuchten, seine Genitalien zu verletzen. Der Autor berichtet, dass er sich zurückgezogen habe, als er merkte, wie schwer das Opfer verletzt war. Andere taten es ihm gleich, doch einer aus ihrer Gruppe ließ nicht ab, »als wäre er durchgedreht«, und setzte der Episode die Krone auf, indem er das Fahrrad nahm und mit aller Kraft auf das Opfer niederkrachen ließ. Der bewusstlose Junge auf dem Boden zuckte nicht einmal. …

»Weiße Jungs so aufzumischen gab uns ein gutes Gefühl«, schreibt er und fügt hinzu, dass sie beim Weggehen lachten und prahlten, wer den meisten Schaden angerichtet hatte. Er erinnert sich an den Angriff: »Jedes Mal, dass ich meinen Fuß in seine Eier rammte, fühlte ich mich besser«. Als sein Bruder den Führerschein bekommen hatte, fuhren sie mit der Gang in weißen Vierteln herum, suchten sich leichte Opfer heraus und schlugen sie fast tot. …

Die Befriedigung, die der Täter beschreibt, war eine der Rache, und tatsächlich gab er seiner Geschichte über dieses Verbrechen den Titel »Get-back«, was ein Slang-Ausdruck für Rache ist. Er sagt, Weiße hätten die Schwarzen so lange unterdrückt, dass er und seine Freunde sich berechtigt fühlten, sich an jedem zu rächen, der ihnen in die Hände fiel. Wie er schrieb, war im Rückblick »unsere ziellose Wut damals völlig einleuchtend für mich«, und er dachte an vergangene rassische Kränkungen und Ungerechtigkeiten, während er auf den jungen Radfahrer einschlug.

Es geht um den Bestseller »Makes Me Wanna Holler« von Nathan McCall.

Es ist unangenehm, das zu zitieren, solche Informationen weiterzugeben. Man hat einen Widerwillen dagegen. Nicht überraschend und aus guten Gründen. Man will keinen Rassismus oder sonstigen ethnischen Antagonismus schüren. Man weiß ja, wohin so etwas führen kann. Direkt in die Hölle. So ist die Neigung der Medien zu erklären, Taten Weißer gegen Nichtweiße zu skandalisieren und Taten mit umgekehrten Vorzeichen zu verschweigen. Dahinter stehen – jedenfalls zum Teil – wiederum gute Absichten.

Aber es ist kurzsichtig. Denn wenn wir doch wissen, wohin Rassismus oder sonstiger ethnischer Antagonismus führen können, und das unbedingt vermeiden wollen, warum schüren wir ihn dann in der anderen Richtung? Glauben wir etwa, dass sich das Böse auf beiden Seiten gegenseitig aufhebt und nicht potenziert? Im Ernst? So dumm sind wir?

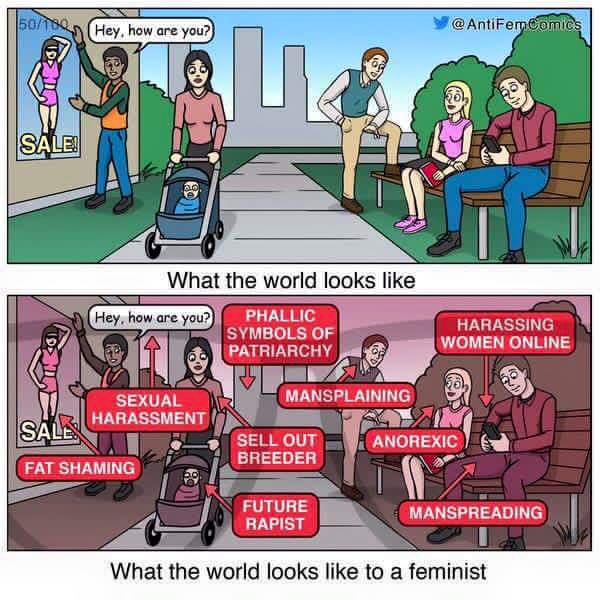

Überlegenheitsdünkel und der Rassismus der niedrigen Erwartungen

Durch die Brille der Opfermentalität wachsen die Täter auf Überlebensgröße, während die Opfer zu fürsorgebedürftigen Kindern zusammenschrumpfen. Die Folge davon ist ein merkwürdig verdrehter, durch die Hintertür zurückkommender Überlegenheitsdünkel unter insbesondere linken Weißen. In ihrer Vorstellung sind Weiße so stark und mächtig, dass ihnen nie etwas zustoßen kann, und wenn ihnen doch etwas zustößt, dann stecken sie es leicht weg. Nichts kann ihnen wirklich wehtun, auch Folter und Tod nicht.

Es ist analog zu dem Bild, das Feministinnen oft von Männern zeichnen. Sobald irgendein Leiden von Männern als Thema im Raum steht, setzen sie eine Attitüde spöttischer Mitleidlosigkeit auf. Die Rechtfertigung dieser Mitleidlosigkeit ist, dass Männer »die Macht haben«. Diese »Macht«, die Männer haben sollen, scheint ihnen Unverwundbarkeit zu verleihen. Jedes Problem, jedes Leid, jede Tragödie perlt einfach an ihnen ab.

Das ist eine Überhöhung männlicher Stärke, wie sie dem größten Macho der Welt nicht in den Sinn käme.

Ähnlich hält man es mit den Weißen. Man kann alle Welt zur Wut auf sie ermutigen, alle rhetorischen Hebel in Bewegung setzen, um sie schuldig zu sprechen, alle ihre kulturellen und humanistischen Leistungen bestreiten oder verschweigen und den Sturz der Weißen und ihrer Systeme als Notwendigkeit zivilisatorischen Fortschritts verkaufen – und mitunter gleichzeitig eine Grenzöffnung fordern –, und all das anscheinend ohne, dass daraus irgendeine ernste Gefahr für die Weißen entstehen könnte. Man könnte meinen, hier glaube jemand an eine »Herrenrasse«.

Die Kehrseite dieser Unterstellung weißer Unverwundbarkeit ist, dass man die anderen nicht für voll nimmt. Nichtweiße erscheinen im herrschenden Diskurs als Kinder. Sie sind lieb und harmlos, tragen für nichts Verantwortung, können nicht für sich selbst sprechen und kommen immer nur so weit, wie die Weißen sie lassen und fördern. Es ist ein gut gemeinter Paternalismus – oder vielleicht eher Maternalismus -, gepaart mit einem Rassismus der niedrigen Erwartungen.

Eine US-amerikanische Studie von 2018 stellte fest, dass weiße Linke in der Kommunikation mit Schwarzen eine vereinfachte Sprache verwenden, während Konservative das nicht tun. Der Befund liegt vollkommen auf der Linie dessen, wozu »antirassistische« Aktivisten auch jetzt wieder an allen Fronten aufrufen: Nichtweißen besonders entgegenzukommen, sich bewusst darum zu kümmern, dass sie sich wohlfühlen, die eigenen Bedürfnisse hintanzustellen und sie bei der Hand zu nehmen als wären es Kinder.

Nach dem Aufschrei über Hengamehs neuste Hasskolumne lieferte die taz ein Beispiel für diese Verkinderung. Das Blatt schrieb:

Menschen als Müll zu bezeichnen, widerspricht dem Selbstverständnis einer Zeitung, die sich einer menschlicheren Gesellschaft verschrieben hat. …

Autorinnen oder Autoren, die selbst mehrfach zum Ziel rassistischer Beleidigungen und Bedrohungen geworden sind, können gleichwohl ein anderes Verhältnis zu dem Thema haben und das in emotionalere und zugespitztere Worte fassen als Autorinnen oder Autoren ohne entsprechende Erfahrungen.

Was bedeutet das Wort »können« in dieser sich qualvoll windenden Formulierung? Meinen die Autoren, dass Weiße gar nicht in der Lage seien, ihre Erfahrungen in ähnlich »emotionale und zugespitzte« Worte zu fassen, das gar nicht können? Nein, das ergibt keinen Sinn. Sie meinen dürfen, trauen sich das aber nicht zu schreiben, weil sonst der Paternalismus/Maternalismus zu deutlich sichtbar würde.

Zuerst stellen sie fest: Menschen als Müll zu bezeichnen verfehlt unsere Standards. Dann fügen sie hinzu, dass diese Standards allerdings nicht für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen gelten, was so viel wie »Nichtweiße« bedeutet. Von einem Weißen erwarten sie, dass er seine Emotionen im Griff hat und differenzieren kann (wie viele Polizisten haben Hengameh bisher rassistisch beleidigt und bedroht?), von Nichtweißen erwarten sie beides nicht.

So wohlwollend die Begründungslogik sein mag, das Ergebnis bleibt das gleiche. An Nichtweiße stellt die taz niedrigere Ansprüche, was Reife, Anstand und Professionalität betrifft, als an Weiße.

»Ihr habt«

Der Impuls, Schwachen zu helfen, ist ebenso verständlich wie derjenige, sich auf die Seite der Unterdrückten zu schlagen, die gegen Tyrannen aufbegehren. Diese Impulse erwachsen aus zweien der grundlegenden moralischen Intuitionen, die Jonathan Haidt identifiziert hat: Fürsorge / Abwendung von Schaden und Freiheit / Abwehr von Tyrannei (siehe https://moralfoundations.org). Der erste Bestandteil erklärt die Infantilisierung der Opfer, denn Kinder sind der Archetyp dessen, was unseren Beschützerinstinkt aktiviert. Der zweite erklärt die verbreitete Neigung, Militanz in diesem Kontext zu befürworten oder zu entschuldigen, denn der Sturz eines Tyrannen ist eine Art kollektive Notwehr.

Wenn ein Schulhofrowdy einem Schwächeren jahrelang das Leben schwer macht und dieser schließlich zurückschlägt, finden wir das gut, auch wenn der Rowdy dabei eine blutige Nase bekommt. Recht so!

Aber wir reden hier über Großgruppen und Gesellschaften. Wie so oft ist unsere erste Intuition zu simpel, wenn es um komplexe Zusammenhänge geht. Der junge Mann auf dem Fahrrad hat keine Sklaven gehalten. Er wird Opfer der Rache für eine lange Liste von Taten, die er nicht begangen hat. Das ist ein Unrecht, nicht nur ein bisschen, sondern voll und ganz. Ebenso wird es voll und ganz ein Unrecht sein, wenn er später seinerseits an wahllos herausgegriffenen Schwarzen Rache übt oder andere das für ihn übernehmen.

Die Logik der Rache an Kollektiven im Namen von Kollektiven ist Kriegslogik.

Im eingangs zitierten Facebook-Beitrag ist immer von »you« die Rede: Ihr habt Menschen aus ihrem Heimatland geholt, ausgepeitscht, versklavt; ihr bringt uns um. Nicht »die Menschen damals« oder »eure Vorfahren«, ihr. Sollen wir nun auch nach diesem Schema etwa zu den Muslimen sagen: ihr habt 12 Menschen auf dem Breitscheidplatz umgebracht? Ich glaube, auch die meisten Islamkritiker und sogar »Islamkritiker« würden zustimmen, dass man das so nicht sagen kann. Es ist erstens nicht wahr und zweitens brandgefährlich. Was könnten die Menschen dieser Welt einander nach dieser Logik alles vorwerfen – ihr habt …! Man öffnet die Büchse der Pandora, wenn man anfängt, so zu denken.

Doch die immer mehr tonangebende linke Identitätspolitik denkt so und wirbt aggressiv dafür, so zu denken – jedenfalls in einer Richtung. Dem liberalen Fokus auf das Individuum hält sie entgegen: Du kannst ja leicht sagen, dass man über Rassezuschreibungen (oder was auch immer gerade der korrekte Ausdruck dafür ist) hinwegsehen solle, du wirst ja nicht rassistisch unterdrückt. Da ist etwas dran – wenn Menschen ständig die Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe spüren, dann haben sie nicht den Luxus, über Hautfarbe hinwegzusehen. Mal angenommen, diese ständige Diskriminierung sei der Fall; ich weiß es nicht und die Einschätzungen der potenziell Betroffenen fallen sehr unterschiedlich aus.

Unabhängig davon zwingt einen die Wahrnehmung von Hautfarbe nicht, sich einem Kollektivschulddenken (»ihr habt …«) zu verschreiben. Es ist vollkommen widerspruchsfrei und ohne Selbstverleugnung möglich, sich als Angehöriger einer bestimmten Gruppe wahrzunehmen, eine respektvolle, vorurteilsfreie Behandlung einzufordern und anderen zu gewähren; sich klarzumachen, dass manche Menschen, auf die man stößt, Rassisten sind, andere gleichgültig gegenüber Rassismus sind und viele andere wiederum keine Rassisten sind und Rassismus ablehnen. Diese Sichtweise ist näher an der Wahrheit und verzichtet darauf, die gesellschaftlichen Beziehungen weiter zu vergiften.

Und die Alternative?

Kann es auf Dauer funktionieren, in der Auseinandersetzung zwischen zwei miteinander eng verbundenen Großgruppen rassisches Kollektivdenken bei der einen zu fördern, ohne dass es auch bei der anderen Fuß fasst?

Die Speerspitze der »antirassistischen« Wokeness, die »Critical Race Theory«, will sogar ausdrücklich darauf hinwirken, dass Weiße sich bewusster als Weiße wahrnehmen und über ihr Weißsein definieren. Aber die Idee ist, dass sie das nur unter Anleitung der Theorie mit einer Haltung selbstkritischer Zerknirschung tun. Ich komme im dritten Teil darauf zurück.

Hier nur so viel: Man muss sich eine beträchtliche Weltfremdheit erarbeitet haben, um zu glauben, dass dies in der Praxis funktionieren könnte und nicht zum Bumerang wird. Dennoch saugen alle Institutionen und viele Einzelne diese Lehre auf wie ein Schwamm. Das Spiel mit dem Feuer wird Mainstream.

Die Welt brennen sehen

Bisher ging es vor allem darum, dass gute Absichten uns naiv machen. Aber sie haben noch eine dunklere Seite. Sie können böse Absichten tarnen und als gute erscheinen lassen. Gute Absichten und destruktive Strebungen können so eng miteinander verstrickt sein, dass sich die beiden Anteile gar nicht mehr klar voneinander unterscheiden lassen. Beispiele dafür sind die guten Absichten des Denunzianten, des Überzeugungstäters, des Inquisitors, des Lynchmobs und des heiligen Kriegers. Sie alle würden behaupten, im Namen eines höheren Gutes zu handeln, und mehr oder weniger glauben sie auch daran. Dieser Glaube blendet sie für die Destruktivität ihres Tuns. Subjektiv gute Absichten sind mit bösen Taten nicht nur vereinbar, sie sind bei höheren Schweregraden der Bösartigkeit sogar ihre Voraussetzung (hier mehr dazu).

Je mehr wir von der Güte unserer Absichten geblendet sind, desto mehr sind wir auch bereit und fähig, Böses in ihrem Namen zu tun. Konkret: Wir können zerstörerische Absichten rechtfertigen, indem wir daran glauben, dass es uns nur darum gehe, größere Zerstörungen zu verhindern, zu beenden oder zu rächen. So kann man alles rechtfertigen.

In den letzten Wochen waren viele gute Absichten, aber auch viele solche Schatten guter Absichten zu beobachten. Dazu gehören Gelegenheitskriminelle, die sich an der Unruhe bereichern; Kräfte, die einfach zornig und auf Zerstörung aus sind; und ideologisch Besessene, denen jeder Anlass recht ist, die gesellschaftliche Ordnung zu Fall zu bringen. Letztere traten zuletzt 2019 in der Klimabewegung in Erscheinung. Sie denken ohnehin, dass wir in einem System leben, das zerstörerisch sei und zerstört werden müsse. Aus ihrer Perspektive ist es folgerichtig, zu diesem Zweck jede Gelegenheit zu nutzen, ob es nun die Rodung des Hambacher Forstes ist oder George Floyd, denn all diese Anlässe sind für sie Symptome desselben »systemischen« Grundübels.

Auch das ist nachvollziehbar. Die moderne Gesellschaftsmaschinerie hat durchaus eine kalte, brutale und zerstörerische Seite. Wahrscheinlich kennt jeder die Ernüchterung darüber und das Aufbegehren dagegen. Nun muss man nur noch diese Ablehnung der modernen Zivilisation verabsolutieren und zum Glaubenssystem machen. Dabei hilft es, wenn man viele Gleichgesinnte um sich hat, so dass niemand einen mit störenden Fragen konfrontiert. Dabei hilft eine gute Portion Opfermentalität (siehe oben), die man gut aus der Kindheit und Jugend mitnehmen kann, in der tatsächlich zu einem größeren Teil andere über das eigene Schicksal bestimmen. Es hilft, wenn man jung ist, keine wirkliche Vorstellung von Komplexität hat und nicht weiß, wie schwer es ist, selbst ein kleines Problem in der Realität – im Unterschied zur Theorie – zu lösen. Es hilft, wenn man keinen Unternehmer und keinen Polizisten kennt, oder besser noch einen, den man nicht mag. Dann ist das Bild perfekt und man kann sich sagen: Der Unternehmer ist Erbauer eines kalten, brutalen und zerstörerischen Systems, und der Polizist steht Wache, damit die misshandelten Menschen sich der Tyrannei dieses Systems nicht entledigen können.

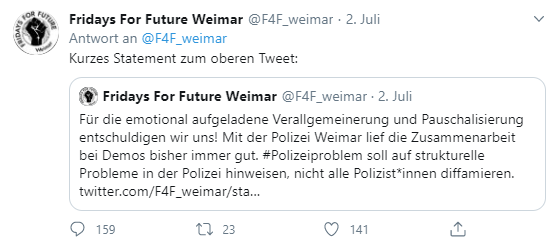

Ende Juni twitterte »Fridays for Future Weimar«:

Und dann zwei Tage später:

Man kann einmal über die interessante Frage meditieren, was für eine emotionale Aufladung das ist, die einen treibt, öffentlich mit schwersten Anschuldigungen um sich zu werfen, an deren Wahrheit man selbst nicht glaubt.

Über die Klimabewegung schrieb der langjährige Umweltaktivist und Autor Michael Shellenberger kürzlich:

Hinter einem großen Teil des Alarmismus stehen Statusangst, Depression und Feindseligkeit gegenüber der modernen Zivilisation.

In dem Film The Dark Knight von Christopher Nolan erklärt Alfred, der Butler, die Motivation des Chaos stiftenden Jokers mit dem Satz »Manche wollen die Welt einfach brennen sehen«.

Eine dänisch-US-amerikanische Studie von 2018 geht dieser Hypothese nach. Sie referiert unter anderem Zahlen aus einer Umfrage zu diesem »Bedürfnis nach Chaos«, wie die Autoren es nennen. Demzufolge nehmen 40 Prozent der befragten US-Amerikaner eine zustimmende oder neutrale Haltung zu dem Statement ein, dass sie mit Blick auf die »sozialen und politischen Institutionen« ihrer Gesellschaft denken: »lasst sie brennen«.

Es war schon denkwürdig, als sich in den USA bürgerkriegsähnliche Szenen abzuspielen begannen und die weitgehend einhellige Reaktion der deutschen Medien sinngemäß war: »Toll, das wollen wir auch!«

Was macht man mit so einem System?

Über maßgebliche gesellschaftliche Institutionen hinweg, geführt von den Universitäten, läuft eine Neuinszenierung von »Biedermann und die Brandstifter«. Alle Anzeichen und Äußerungen sind da, aber immer, wenn man darauf hinweist, ist die Reaktion: Nein, die wollen bestimmt keinen Brand legen. Glaube ich nicht. Das ist eine Verschwörungstheorie. Das wäre ja verrückt.

Doch es ist normal geworden, zu meinen, dass unsere Gesellschaft ein verbrecherisches System ist, in dem einige wenige den Rest der Welt ausbeuten und in Armut und Elend halten, ein System, das auf Rassismus gebaut und von Rassismus durchdrungen ist, ein System, das die Menschen voneinander isoliert und zu Feinden und Konkurrenten macht, ein System, in dem Männer ungestraft Frauen verprügeln und vergewaltigen und aus psychopathischer Machtgier den eigenen Töchtern vom ersten Lebenstag an einreden, dass sie schwach sind und nichts erreichen können, ein System, das der Selbstentfaltung der Menschen so enge Grenzen setzt, dass selbst die Herrscher in ihm Sklaven sind, ein System, das die von Natur aus guten und starken Menschen verkrüppelt und korrumpiert, ein System, das überdies im Begriff ist, sämtliches Leben auf der Erde zu zerstören.

Was macht man mit so einem System?

Marc Felix Serrao schrieb neulich in der NZZ:

SPD und Grüne (und die Linkspartei sowieso) drücken bei linker Randale und Gewalt nicht nur regelmässig beide Augen fest zu, weil sie den dahinter stehenden Hass auf das System teilen, sie bekennen sich sogar als «Antifa»-Sympathisanten. Und zusammen mit den Unionsparteien und der FDP stehen sie ratlos vor dem Problem, dass bei weitem nicht alle, aber leider mehr als eine Handvoll junger Männer mit Migrationshintergrund dem deutschen Staat und seinen Ordnungshütern ablehnend bis feindselig gegenüberstehen. Man sieht diese Verachtung in den Videos aus Stuttgart, man hört sie im migrantisch dominierten deutschsprachigen Gangsta-Rap, man kann sie regelmässig im Auftreten der Zehntausende Mitglieder zählenden kriminellen Grossfamilien im Land erleben.

In der Tat war die Stuttgarter Allianz aus »Fuck the System« und »Allahu Akbar« symbolträchtig. Und folgerichtig. Da ist erstens ein Konfliktpotenzial, das kulturelle und historische Gründe hat, wie es auch in den USA eines gibt. Zweitens ist da eine Linke, der jedes Aufbegehren gegen das verhasste System willkommen ist und die deshalb jenes Konfliktpotenzial gerne mobilisiert. So senden diese Teile der Linken (wie Jesse Lee Peterson zu sagen pflegt: »Not all, not all, not all, but most«) nicht nur allgemein die Botschaft aus, dass dieses System zu Fall gebracht werden müsse. Darüber hinaus haben sie noch eine spezielle Botschaft für Menschen mit Migrationshintergrund, die etwa so lautet:

Die Weißen misshandeln und unterdrücken euch, und ihr gutes Leben beruht auf euren Entbehrungen und eurer Beraubung. Die Herrschaft der Weißen ist ein gigantisches Unrecht, das an euch verübt wurde und wird. Die Weißen sehen euch als Menschen zweiter Klasse, während in Wahrheit sie es sind, die der Welt nur Leid, Schmerz, Zerstörung und Ungerechtigkeit gebracht haben. Die Weißen sind Rassisten und werden es immer sein. Ihr seid wütend, ihr hasst sie, diese Rassisten und ihr Schweinesystem? Recht so, ihr habt allen Grund dazu.

Durch die Blume und oft in Form selektiven Hin- und Wegsehens verkünden auch die Massenmedien diese Botschaft, die öffentlich-rechtlichen vorneweg. Vermutlich ist ihnen nicht ganz klar, was sie tun. Es geht ja assoziativ um eine Positionierung gegen Unrecht; das fühlt sich gut an und kann nicht falsch sein, und so machen sie sich nicht klar, dass sie mit diesen Narrativen Millionen Menschen, ihr Publikum, Menschen wie sie selbst, schwerster Vergehen beschuldigen. Sie glauben, damit zur Schaffung einer gerechteren Welt beizutragen und machen sich nicht klar, welche Implikationen es hat, wenn unsere Kultur wirklich ein so verbrecherisches System ist, wie die Theorien unterstellen, die dieser Berichterstattung zugrunde liegen. Denn was macht man mit einem solchen System?

Wahrheit

Scott Adams erwähnte neulich, dass er es für Kindesmisshandlung halte, einem schwarzen Kind von »systemischem Rassismus« zu erzählen.

Kinder werden stark von an sie gerichteten Erwartungen beeinflusst. Wenn Erwachsene einem Kind glaubhaft vermitteln, dass sie ihm große Leistungen zutrauen, wird es im Durchschnitt mehr Leistungsfähigkeit entwickeln als ein Kind, bei dem das nicht geschieht.

Was also sollte man einem schwarzen Kind besser sagen:

- »Systemischer Rassismus wird dich im Leben zurückhalten«, oder

- »Es gibt überall auf der Welt Rassismus, aber davon musst du dich nicht aufhalten lassen. Vielleicht ist mal jemand unfreundlich oder du bekommst eine Wohnung oder einen Job nicht. Aber dann findest du eine andere Wohnung oder einen anderen Job. Unterm Strich kann dich der Rassismus nicht daran hindern, ein gutes Leben zu haben. Er wird nicht verhindern, dass du Freunde findest, jemanden zum Heiraten findest und eine Familie gründest. Du kannst sogar von ihm profitieren, denn wenn du dich anstrengst und gute Leistungen bringst, bekommst du sicher einen guten Studienplatz und einen guten Job.«

Die Antwort ist klar, wenn man ein gutes Leben für das Kind will und nicht ideologisch besessen ist.

In einem wichtigen Punkt aber muss ich Adams widersprechen. Ihm zufolge ist es egal, ob es wahr ist, was man dem Kind mit der zweiten Variante sagt; es sei unabhängig davon einfach besser für das Kind.

Ich halte dem entgegen, dass es nicht besser für das Kind wäre, wenn es nicht wahr wäre. Es geht ja nicht um den Glauben an den Weihnachtsmann, den jedes Kind ohnehin irgendwann aufgibt. Es geht um ein Bild von der Welt, an dem sich dieser heranwachsende Mensch auf seinem Weg durch das Leben orientieren soll. Damit wäre ihm nicht gedient, wenn das Bild falsch wäre. Ein falsches Bild würde immer wieder zu Fehleinschätzungen, falschen Entscheidungen und Enttäuschungen führen.

Adams meint, es braucht nicht wahr zu sein, es muss nur für das Kind funktional sein. Ich sage: Es wäre nicht funktional, wenn es nicht wahr wäre.

Genau in diesem Sinn will ich keine Gesellschaftskritik unterdrücken und nichts beschönigen. Aber was als Gesellschaftskritik vorgetragen wird, ist meist Ideologie und damit das Gegenteil von Kritik. Kritik ist eine gewissenhafte Durchdringung einer Sache mit dem Ziel, möglichst genau festzustellen, was sie ist und was sie nicht ist, was sie kann und was sie nicht kann. Ideologie ist ein selbstgefälliges Sich-Begnügen mit einer emotional befriedigenden Pauschalantwort auf alle Fragen.

Wahrheit erdet, stärkt und heilt; Lügen entzweien und schwächen, verdunkeln und desorientieren, machen uns krank und irre. Auch die, an die man selbst glaubt.

Einschließlich der gut gemeinten.

3.) Wie der postmoderne Antirassismus spaltet und Rassismus erzeugt

Statt eines Gottes zum Verehren bietet der auf dem Kopf stehende postmoderne Glaube der Critical Social Justice einen Feind – systemische Ungleichheit – zum Zerstören, und was immer anstelle dessen, was er dekonstruiert, übrig bleibt oder neu entsteht, erfährt dann dasselbe Schicksal.

James Lindsay

Bis vor Kurzem hätte man gesagt: Behandle alle Menschen gleich und versuche, über alle Gruppen und Stereotype hinweg die individuelle Person in jedem zu sehen. So bekämpft man Rassismus.

Jetzt nicht mehr. Die neue Losung lautet: Behandle alle Menschen unterschiedlich, je nachdem, welcher ethnisch-kulturellen Gruppe du sie zuschreibst, und denke immer daran, dass es unmöglich ist, einander über die Gräben der trennenden Gruppenzugehörigkeiten hinweg als individuelle Person zu begegnen.

Das ist kein Witz und keine Übertreibung. Das ist »Antirassismus«. Das ist der Paradigmenwechsel, den eine erfolgreiche neulinke Denkschule uns derzeit unter begeistertem Schwanzwedeln der Medien aufnötigt. Sie nennt sich »Critical Race Theory«, auf Deutsch kritische Rassentheorie. Es ist keine Polemik, diese Leute als Rassentheoretiker zu bezeichnen. Sie bezeichnen sich selbst so. Und völlig zu recht. Sie sind Rassentheoretiker, sie sind Rassisten, und niemand sollte ihnen auch nur einen Spalt breit die Tür öffnen.

Sind Sie rassistisch oder sind Sie rassistisch?

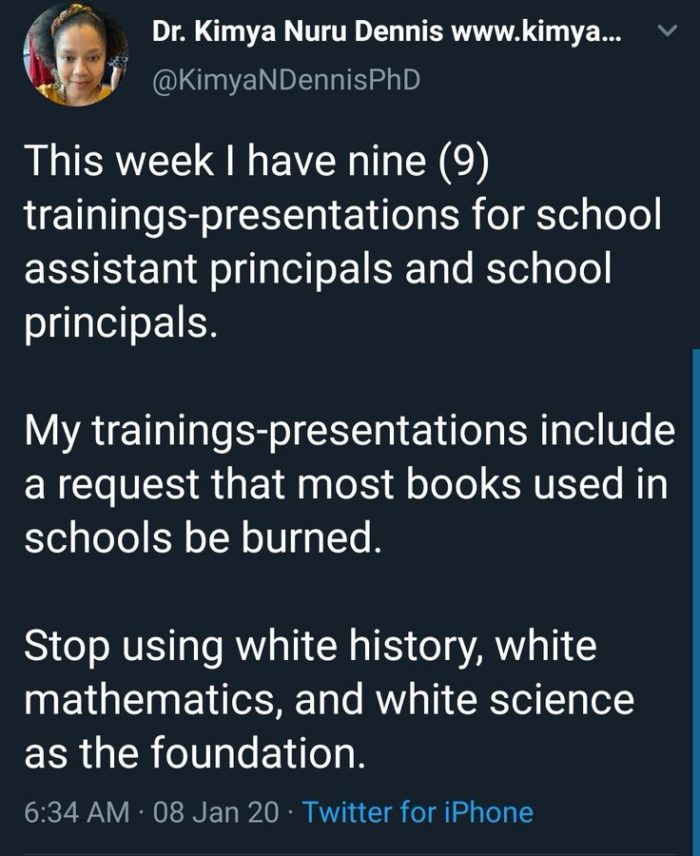

Vor ein paar Wochen stieß ich in einer Facebookgruppe auf folgendes Meme: eine Bingo-Karte mit »beiläufig rassistischen« Äußerungen von Weißen.

Demnach ist unter anderem rassistisch, wenn ein Weißer sagt, dass er als Kind für seine weiße Hautfarbe angefeindet wurde; wenn er auf die schwarzen Opfer der Kriminalität unter Schwarzen hinweist; wenn er erwähnt, dass auch Weiße einmal Sklaven waren; wenn er Affirmative Action erwähnt; wenn er reklamiert, dass nicht alle Weißen (woran auch immer) schuldig sind; wenn er darauf hinweist, dass allzu große Feindseligkeit auf Seiten der Gerechtigkeitskrieger ihrer Sache nicht dient usw.

Eine Weile starrte ich diese Grafik mit einer gewissen Faszination des Ekels ungläubig an, weil sie so dumm ist. Einfach jedes Argument, das die Gegenseite vorbringen könnte, als rassistisch abstempeln – so einfach kann man es sich machen. Dann keimte in mir eine Hoffnung, dass das Meme von rechten Trollen produziert wurde, um die Linke schlecht aussehen zu lassen. Das ist durchaus möglich.

Letztlich ist es aber auch egal, denn die Grafik bildet zutreffend die Theorie ab, die linke Rassentheoretiker vertreten. Daran ist nichts verzerrt dargestellt oder übertrieben.

Die Theorie ist, dass Weiße rassistisch sind. Wenn man sie damit konfrontiert, gilt das Motto »Du hast keine Chance – nutze sie«:

- Sie können zugeben, dass sie rassistisch sind. Dann können bzw. müssen sie kritische Rassentheoretiker und »Antirassisten« werden und sich fortan permanent mit dem eigenen Rassismus beschäftigen.

- Sie können abstreiten, dass sie rassistisch sind. Dies gilt dann als Beweis für ihren Rassismus.

Es ist daher tatsächlich so, wie die Grafik nahelegt: Alles, was man gegen die Theorie sagen könnte, ist rassistisch. Die Theorie, die Theorie, die hat immer recht. Und indem sie Menschen anhand ihrer Hautfarbe be- und verurteilt, macht sie genau das zu ihrem Fundament, was sie zu bekämpfen behauptet: Rassismus.

»Critical Social Justice«

Es ist nicht leicht, einen passenden und praxistauglichen Namen für diese merkwürdige Theorie und Bewegung zu finden, auf die sich Begriffe wie Social Justice, Wokeness, Political Correctness oder auch Jordan Petersons postmoderne Neo-Marxisten beziehen. Es ist ein neuartiges Phänomen. In einem ersten, groben Zugriff kann man sagen, dass es Elemente des französischen Postmodernismus, der Frankfurter Kritischen Theorie und marxistischer Konflikttheorie übernommen, stark verflacht, waffenfähig gemacht und zu einem quasireligiösen Glaubenssystem zusammengeführt hat, dessen Fluchtpunkt die Einebnung sozialer Strukturen ist.

Im Februar hat James Lindsay die Schwierigkeiten der Namensfindung nachgezeichnet und die Bezeichnung Critical Social Justice vorgestellt, auf die er sich mit Helen Pluckrose und Peter Boghossian geeinigt hat.

Das Trio ist seit 2018 bekannt für sein erfolgreiches Projekt, einige absichtlich absurde »wissenschaftliche« Aufsätze in »wissenschaftlichen« Zeitschriften der Gender Studies und ähnlicher »kritischer« Disziplinen zu platzieren. Wikipedia dazu:

Dem Projekt vorangegangen war die Veröffentlichung eines Hoax-Artikels mit dem Titel ›The conceptual penis as a social construct‹, in dem die Autoren in der Tradition des radikalen Konstruktivismus argumentieren, dass der Penis des Menschen mit einer performativen toxischen Maskulinität gleichzusetzen sei und in enger Verbindung mit dem Klimawandel stehe: …

So behaupteten die Autoren etwa, das Verhalten von Hunden in verschiedenen Hundeparks untersucht und mit der Analyse von 10.000 Hundepenissen angereichert zu haben. Sie seien dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass es dort eine Vergewaltigungskultur (rape culture) gäbe, die einer menschlichen vergleichbar sei, und dass das Verhalten von Männern folglich wie bei einer Hundedressur geändert werden könne und müsse. Andere Artikel behandeln eine feministische Lesart von Hitlers Mein Kampf (Nr. 7) oder behaupten, Männer könnten und sollten durch das anale Einführen von Gegenständen ihre Homo- und Transphobie verringern (Nr. 3).

Das alles ist nur vordergründig zum Lachen. Denn es ging nicht einfach darum, zu zeigen, dass jeder Schwachsinn in diesen Blättern erscheinen kann. Das wäre auch nicht wahr – nicht jeder Schwachsinn. Nur solcher Schwachsinn, der die »kritische« Linie dieser Disziplinen reproduziert, und »kritisch« bedeutet in diesem Zusammenhang »destabilisierend« (Beispiele unter Real Peer Review).

Nominell richtet sich die Destabilisierungsabsicht auf ungerechte Herrschaft, doch da – dies ist der postmodernistische Teil – etwa auch Sprache und Wissenschaft als Instrumente dieser Herrschaft verstanden werden, gilt es auch diese zu destabilisieren. Es gilt letztlich alles zu destabilisieren, weil sich in allem ein Ausdruck »systemischer Ungleichheit« nachweisen lässt. Dass die Themen der entsprechenden Fachzeitschriften schräg sind, ist aus dieser Sicht nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern gewollt, da die Schrägheit selbst subversiv ist. Sie ist Feature, nicht Bug. Sie hat und erfüllt ihren Zweck.

Auf der Website New Discourses setzen die drei ihre wertvolle Aufklärungsarbeit über diesen äußerst effektiven Angriff auf die freie Gesellschaft unermüdlich fort, wobei James Lindsay die treibende Kraft ist. Ich verdanke dieser Ressource hier viel Input und verlinke entsprechend ausgiebig. Auch Lindsays Beiträge auf Facebook und Twitter lohnen sich für Interessierte.

Der Bruch mit der Moderne

Ich verwende oben den Begriff »postmodern« in dem Wissen, dass er nicht perfekt ist. Er deckt nur teilweise ab, was dieses Denken ausmacht, und ist etwas anderes als der ursprüngliche Postmodernismus. Allerdings ist der postmodernistische Aspekt entscheidend, da im Wesentlichen er es ist, der den Paradigmenwechsel vollzieht, mit dem wir es zu tun haben: den Bruch mit der Moderne.